- 採訪編輯|劉芝吟;美術編輯|林洵安

殷墟古文物的神秘面紗

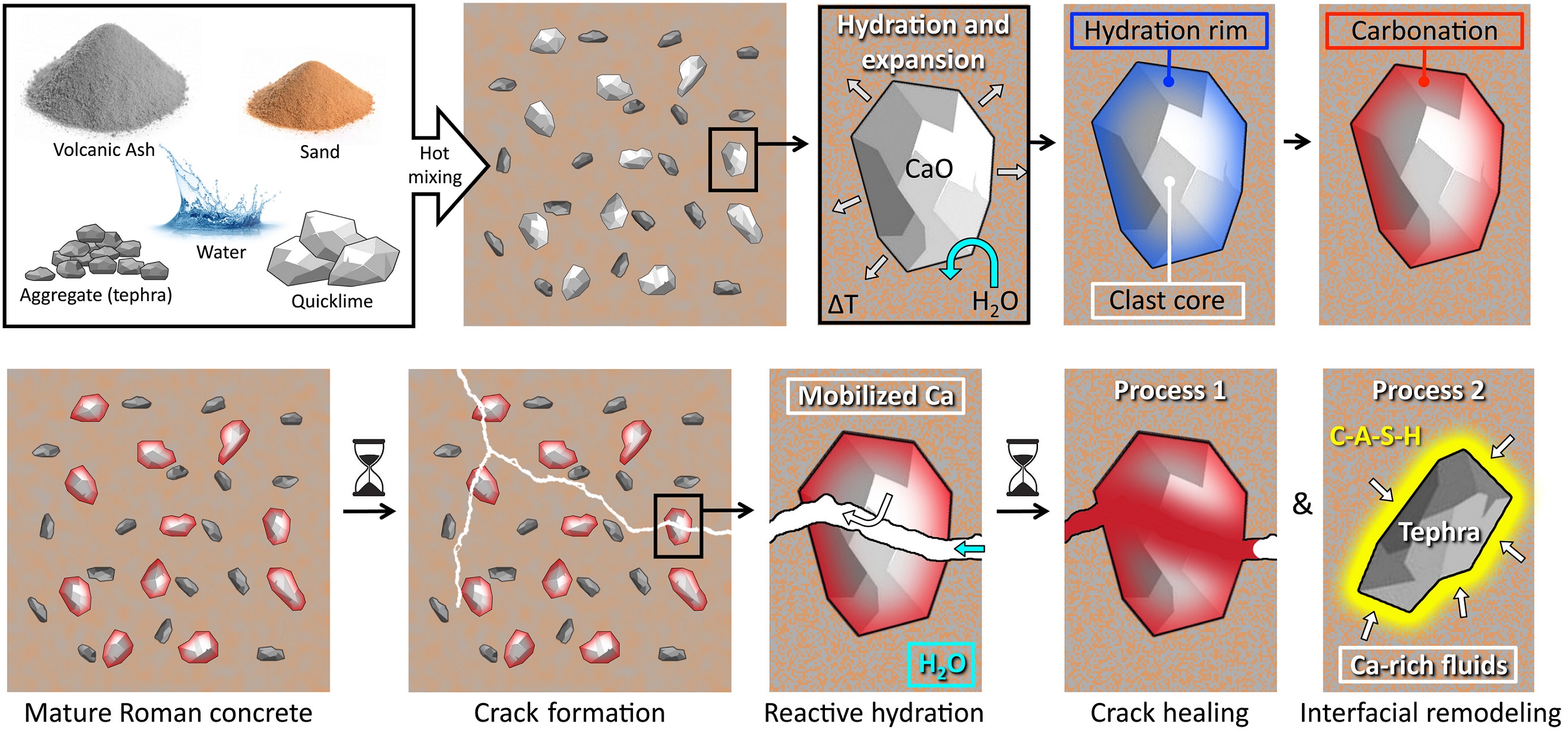

「如果你問我,洗澡用冷水還熱水好?不用考慮,當然是熱水澡~」21世紀這段流行歌詞,商王想必也會大力點頭!河南安陽的「殷墟」,在清末出土大量甲骨文,震驚世人,引來大批盜挖。1928 年,中研院歷史語言研究所率先組成考古團隊,進入殷墟。而在這些發掘出土的眾多文物中,就藏著商王盥洗的線索!「研之有物」專訪黃銘崇研究員,帶你一窺上古文物背後的歷史圖像。

中研院,前進殷墟的第一支考古隊

「小時候,我們在阿嬤家的灶台用大鼎煮熱水,上面還有木製的釜蓋。」中研院史語所研究員兼歷史文物陳列館主任黃銘崇,回憶起兒時生活,人們會用附有木蓋的大鼎來煮水。他考察上古文物發現,早在三千多年前,商朝古人很可能已經這麼做!

商人如何煮水?熱水是用來洗澡的嗎?面對「安靜無聲」的古文物,歷史學家是怎麼拼湊推敲出數千年前的圖像?

故事,得從殷墟說起。

殷墟是商朝晚期的王都遺址,也是中國現代考古發掘的搖籃。除了舉世聞名的甲骨文,殷墟還出土眾多銅器、陶器、馬車器、骨器等珍貴文物,件件印證了上古文明的燦爛風華。原本備受質疑的商朝歷史,也由此獲得文物的強力佐證。

1899 年殷墟甲骨文意外被發現,引來濫掘盜賣,上萬片甲骨被四處私賣。中研院歷史語言研究所 1928 年一創設便展開調查,隨即組成第一支考古團隊進入殷墟,以便保存珍貴的古文物,這是中國首次獨立進行的考古發掘。直到中日戰爭爆發,情況危急,才不得不撤出。

殷墟分成兩大區塊,洹河以南是宮殿宗廟,北邊則是商王陵寢區。洹河北岸共掘出十一座大墓,1400 號大墓是其中之一,墓坑四周連著亞字型墓道,屬於頂級規格。有學者研究,這座陵墓的主人可能是商王武丁。

生前呼風喚雨的君王,也難以確保身後百年之事。「史語所進入殷墟進行考古發掘時,商王墓已幾乎被洗劫一空。」

由於商王墓的地面上會建蓋祭祀用的「宗」,活脫脫就是「盜墓路標指南」,武王克商後,商王陪葬的家當便成為周王賞賜功臣的現成戰利品。直到民初,都不斷有人潛入盜掘。

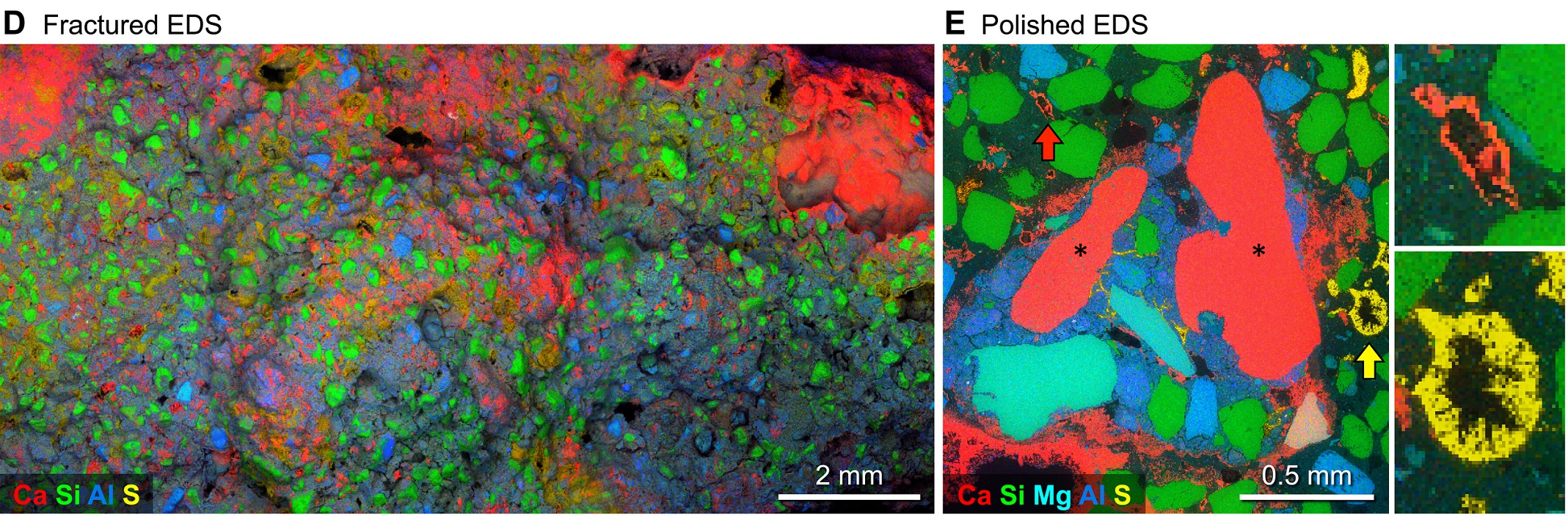

所幸盜墓者多半鎖定棺木大坑,考古學者在四周墓道仍發掘出不少文物。其中, 1400 大墓的東墓道就遺留了一組「漏網之魚」:寢小室盂、右勺、龍紋盤、弦紋壺、青銅人面、五件陶磢(音同闖)。

黃銘崇緩緩揭開第一道謎:「這一系列,可能是商王的成套盥洗用具!」

商王的洗澡間:梳洗、刷背、去角質

首先,解謎的關鍵來自寢小室盂的「自我介紹」,器身和蓋都有銘文:寢小室盂。

盂,是商代常見的盛水容器;寢小室意指寢室的洗澡間。這組文物出土自東墓道,而陵墓大多比照王宮來建造,也就是說,當時商王的豪華宮殿中,洗澡間可能位於寢殿東側,這組器物則是澡間裡的盥洗用具。

弦紋壺用來汲水,類似打水的水桶,兩側可掛繩,吊掛入水中壺身會側倒下來進水。右勺和龍紋盤,則如同水瓢和臉盆,是商代貴族的梳洗套裝組。

想像一下,若現在要拍部寫實版《封神榜》,商王的盥洗二三事劇本就能這麼寫:

奴僕們拿著弦紋壺到河邊或井裡取水後,把水倒入寢小室盂備用。下一幕,一臉倦容的商王走進寢小室,奴僕連忙用勺舀水伺候王清洗,再用盤承接汙水。

那麼,掌心大的陶磢又是做什麼用呢?去角質!沒錯,穿越千年,享受不變!只不過現代人得拿著沐浴刷不求人搓背,古代貴族當然是有奴僕悉心效力。

商王洗澡,用不用熱水?

以前有句廣告詞:「夏天洗澡,要洗熱水,不洗熱水,洗不乾淨。」現代人工作勞累,滿身疲乏時洗個熱水、泡個溫泉,暖身愜意再放鬆不過了。這種享受,商王也有!

解謎線索二: 商王大墓周圍的祭祀坑。

商人崇信天命、敬懼鬼神,一旦遭逢天災病痛,便會進行占卜祭祀,埋入人牲、器物等祭品以獻祭給鬼神或祖先。商王墓周圍也有好幾座祭祀坑,在商王入葬後,陸續埋入祭品。其中一處墓坑(M1435),史語所發掘出三個鼎。

鼎,是商、周時代普遍的「鍋具」,通常用來烹煮食物,如同今日基隆名產「鼎邊銼」的鼎,也是來自台語的大灶鍋具。既然商人用鼎不稀罕,這三件鼎有什麼特別之處?

造型、用途皆有玄機。商代鼎多為直身,水桶腰;這三件鼎則是少有的葫蘆狀,受熱面積較大。其中最大件的形式是鼓腹鼎,器身有銘文「溫」,稱為溫鼎。在古代,溫與浴、湯(熱水)密切相關,因此可推測溫鼎是用來燒水;另外兩個單鋬(音同判,把手之意)小鼎則是盛裝、倒取熱水。

這三件鼎是商代非常罕見的「燒熱水用具」。

溫鼎燒水,但熱水就是為了洗熱水澡嗎?比起沐浴,會不會商王更想喝碗熱水暖身?

「邏輯來看不太可能,因為商代飲酒風氣極盛,酒器非常非常多。」黃銘崇解釋,對於嗜酒如命的商人,想要暖身,喝杯酒遠比大費周章煮熱水容易多了。

王與后妃的「熱水器」組

線索三:后妃也有的奢華享受。

商王武丁有三位妻妾,其中一位后母戊葬在武丁附近,她的墓是歷史學家心中至寶,曾經出土全世界最重量級的青銅鼎,重達 830 多公斤!

在后母戊的祭祀坑(M229),中國社科院也發掘出一件與「溫鼎」型式相似的鼓腹鼎、附有木蓋,以及帶鋬小鼎,另外還有一具人骨、舀水的斗、兩件陶瓿(音同剖,瓿是商代的高級器具,盛裝熱水用)。

觀察這座祭祀坑,兩個青銅鼎與斗、瓿並放,可以判斷它們屬於同一組用途 ── 再次印證,這些鼎並不是烹煮食物,而是稀有的「熱水器」!

研究之路有時也會收到「天上掉下來的禮物」,黃銘崇透露,這番推敲還意外跳出另一條線索。

有一回,中國研究單位計畫編輯青銅器全集,希望中研院史語所提供在殷墟發掘的 53 件青銅器資料,黃銘崇比對中方提供的照片,發現與文物館現存資料有些出入。「這是否表示,其實文物館還有另一件館藏?!」

果然,清查後在館內找到另一件單鋬小鼎,原始出土處就在武丁墓另一處祭祀坑(M1380)。這座祭祀坑中還有一件陶瓿、一件斗,以及兩具人骨。

線索一個串一個,就像柯南在連番推理後,突然鏡片反光一閃「原來如此!真相就是……」讓我們把商王、后妃的墓與幾座祭祀坑並列觀察,將以上線索整理一下:

商王不只坐擁奢華的青銅盥洗用具,還能享受高檔熱水澡。大鼓腹鼎、單鋬鼎、勺或斗、瓿,很可能即是王室等級的商代熱水 SPA 組。

皇家級熱水澡,怎麼洗?以下有請武丁示範:

用溫鼎燒水,再以單鋬鼎舀水(熱水不夠,小鼎也可直接加熱),倒進瓿保存,或倒入寢小室盂混冷水備用。洗澡時,用斗舀出瓿內的熱水,需要搓背享受記得端出陶磢。王要洗手、洗臉,也可以拿勺取出盂中的冷水盥洗,再用盤接好水不四濺。當然,這一系列舒服的梳洗樂事,都少不了奴僕來服侍(幫陪葬人骨 QQ)

皇家熱水 SPA 有多普遍?一般貴族是不是也能享受?很遺憾,就像日本進口的壓縮機,這些盥洗用具非常稀罕。

目前青銅鼎出土超過三千件,但類似的溫鼎全世界只有三件!溫鼎、后母戊的鼓腹鼎之外,另一個收藏於日本,推測原初都是大鼎、木蓋,和臺灣早期灶台上的鼎有些相似。單鋬鼎也極為罕見,武丁墓的陶磢更是僅此一組,商代別無分號。

不小心穿越商代想洗個熱水澡?請先當上王與后吧。

讀到這裡,除了讚歎王室洗澡講究不輸現代人,你或許也會心生疑惑:熱水澡若是無上特權,珍貴的盥洗器具又為什麼是分散陪葬,分批埋入?黃銘崇打趣地模擬三千多年前的情境:

解開上古之謎,考驗邏輯推理、脈絡連結

「以上這些用途、功能、情境,全部都只是我的推測。」黃銘崇直率地說。

別誤會,這絕對不是一篇「做夢文」!我們無法穿越回千年前印證,但歷史學家的上古研究也並非憑空臆測,所有推論皆立基在各種線索的串連。從器物的材質、形貌、出土脈絡,交叉比對,並透過同時代、跨時代的整體脈絡,找出當中的邏輯。黃銘崇強調:

器物反映的是人的思考模式,我們可以從器物間的相似、延續性,推斷出可能的歷史圖像。

當你手上握著一大團混雜糾纏的毛線球,要理出頭緒,唯有慢慢沿著顏色、線路等痕跡,抓出線頭。考據上古文物,歷史學家同樣必須追溯器物的轉變、系譜,縝密尋找演變邏輯,進而推測用途與脈絡關聯。

例如,周代的盂和鑑很相似,許多鑑被誤稱為盂,顯示兩者的用途、型態有所重疊與延續。而鑑很可能是盥洗器皿,由此又能再度找到線索。

過往的研究,通常把每個墓坑、祭祀坑一個個獨立看待,黃銘崇嘗試將不同墓坑、祭祀坑的文物,放入一個更大的共同脈絡思考,提出突破新觀點。他在「歷史學柑仔店」的科普文一刊出,立刻有中國學者來訊請教。

黃銘崇這麼說道:「幾千年前,這些器物是什麼?有什麼用途?沒有任何人能完全確知。但重要的是,我們如何從歷史、物件之間的脈絡,看出邏輯,並且找出有機的連結。」上古商王如何洗澡?洗不洗熱水?都用些什麼器具?看似冷知識的新奇發現,背後其實藏著歷史學者的知識底蘊、研究心血,以及厚實、漫長而細瑣的推理之路。

延伸閱讀

本文轉載自中央研究院研之有物,原文為《殷墟考古大發現!走進上古商王的洗澡間,青銅熱水器、去角質小道具》,泛科學為宣傳推廣執行單位