無論是在超商、藥妝店或是網路商城,今日的女性總是能夠在月經來潮時,從琳瑯滿目的衛生用品之間挑選出理想商品,但是你注意到了嗎?除了傳統的衛生棉 (Maxi pad)、棉條 (Tampon) 與護墊 (Panty liner) 之外,臺灣的女性朋友好像又多了一款新選擇 ── 紅遍歐美的「月亮杯 (Menstrual cups) 」上市啦!

月亮杯是個小小的杯狀物,材質通常是矽膠、乳膠或是其他塑料,因為它相當的柔軟且富有彈性,女性朋友們可以將它捲起來推進陰道,這時候它就會在體內延展開來、承接經血。一段時間後再捏住杯底將它取出、洗淨、消毒,又可以再次使用啦,是不是既環保又耐用呢?

但是大家知道嗎?這個產品其實不是什麼新鮮物,它最早在 1867 年就出現了很類似的產品,但是卻沒法馬上受到消費者的喜愛。這種安全、有效且環保的商品,怎麼到了現代才漸漸受到重視呢?

回顧歷史:月經到底是什麼?

我們要先瞭解一個問題:月經對人類來說到底是什麼?

希波克拉底 (Hippocrates) 把人類的體液分成四種:血液 (Blood),痰液 (Phlegm),黑膽汁 (Black bile) 和黃膽汁 (Yellow Bile ) ,為了讓這四種液體達成平衡,那個年代常見的方法有:均衡飲食、藥物治療、定期服用瀉藥、以熱鐵燒灼肌膚還有放血等。除此之外,他也曾經說過:「 經血太多可能致病;但是月經停止,又可能產生子宮疾病 」,所以他建議婦女,利用薰香來疏導經血,或是對乳房施以拔罐 (Cupping instrument) ,當然也有女性用放血 (Blood evacuation) 之類的方法來「治」月經。

但是人們還是有著非常多的疑問。例如:亞里斯多德 (Aristotle) 懷疑月經是婦女沒有滲入胎兒體內的多餘血液;也有人說經血裡面應該有沒消化完的食物;劇作家巴納比 · 巴恩斯 (Barnaby Barnes) 則將月經視為「罪惡的汙染物」。

覺得這些都是無稽之談嗎?但是無論古今中外,真的有不少人都認為月經不潔又可恥,例如:臺灣有長輩不建議女生在月經來的時候拜拜、祭祖,因為這樣「不乾淨」;尼泊爾保守人士把月事來潮的女性關進密閉、衛生條件極差又偏遠的「月經小屋」中強制隔離,導致意外頻傳。

波士頓麻省大學 (The University of Massachusetts Boston) 的性別研究專家克里斯 · 鮑貝爾 (Chris Bobel) 也曾經說過:「 一直以來『 月經 (Menstruation) 』對人類來說就是一種神秘、羞恥的現象,很少有人願意公開討論這種讓人害羞的話題,或是對它展現出好奇心。但是事實上,它就是一個生理變化的過程而已,我們應該妥善的對待它 」。

女性健康的一線曙光:近代月經科技的誕生

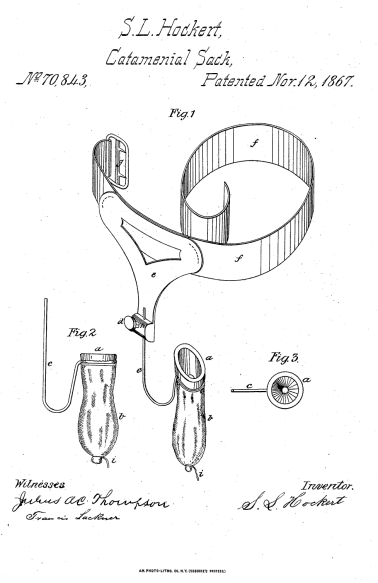

時間來到近代,學者調查後發現,在 1854 年到 1921 年之間,與「月經」有關的商品專利申請居然有多達 185 項,這其中包含了 S. L. Hockert 設計出的「 陰道置入小杯 」。概念上很像月亮杯,但實際上不如說它是一個小小的橡膠袋,袋上有個與繩索連接的套環,方便使用者拉出或是置入陰道。

1890 年代以後,社會、經濟的變化,大大改變了女性跟醫護專家對月經的看法。人類的出生率逐年下降,越來越多的人重視「育兒 」大於「生育 」,所以婦女不會再跟古早時候一樣,花這麼多的時間重複懷孕與哺乳。這就代表她們平常會更需要生理用品,嗅到商機的聰明商人,就開始大量印製生理用品廣告,把原本聽起來讓人害羞的生理用品,變得越來越容易被人看見囉。

拋棄型生理用品開始普及

20 世紀以後,工廠的效率大幅提升,量產 ( Mass-production ) 不再只是夢想,而美國社會開始崇尚消費主義 ( Consumerism ) ,人們變得非常喜歡購買現成的 ( Readymade )、可以用過即丟的消耗品 ( Disposable ) 。這些理想也塑造了我們對女性身體的期望──即便在經期也必需保持潔淨、無臭、不要有尷尬的外漏,生理用品的存在儼然成了女性的救星,慢慢消除了人們原本對月經的偏見。

在 1937 年,美國女演員萊昂娜 · 查默斯 ( Leona Chalmers ) 發明了第一個月亮杯並且註冊了專利,她對自家產品掛了保證,聲稱它們不會造成使用者不適、不會看起來太過顯眼,也不會因此受限女性的穿搭(還記得剛剛 Hockert 初次設計的版本嗎?這需要配合皮帶才能使用喔)。

但在這個時期,月亮杯的上市沒有那麼的順利,在那個年代,多數的婦女還是偏好使用衛生棉,選擇棉條跟月亮杯的人相對來說比較少。主要是因為當代比較有名的權威人士、醫生等人,他們質疑棉條、月亮杯等「侵入式」的產品的安全性。簡單來說,儘管現代的女性掌握了更多的知識跟選擇,但是在 1930 年代可不是這樣,當時保守的社會氛圍仍然懷疑,棉條跟月亮杯可能破壞婦女的處女膜 (Hymen),使她們「喪失貞潔」,這個觀念也大大影響了女性的消費習慣。

生理期的未來式:經濟實惠又環保

那麼到底是什麼原因讓這個曾經讓大家感到陌生、羞於嘗試的產品,又變成了市場上的「新寵兒」了呢?

關於此點,性別研究專家鮑貝爾是這樣解釋:「與其形容月亮杯在現代才『流行』了起來,倒不如說是人們終於願意接納了最剛開始的想法。因為早在我們剛開始提倡月事產品的年代,大家不就是一直想要找個可以重複使用、環保又衛生的產品來解決煩惱嗎?那月亮杯的發明就正好符合這個條件囉。」

曾經有專家統計,女性的一生可能要花費近 10 萬元在購買衛生棉上,而且這會讓每個女性製造出將近 108 公斤的廢棄物,也就是因為這樣才會有人不斷地提出反思,為了好好愛護我們的環境,是不是有更環保又能兼顧省錢的商品能夠協助女性朋友解決月經造成的困擾呢?於是在環保概念提升之下,月亮杯就漸漸獲得了消費者的信賴……但它有因此馬上就變成架上的主流商品嗎?好像也還沒喔。

月亮杯普及化的挑戰:各種誤解與顧慮

那到底還有什麼原因讓月亮杯到目前為止雖然受到了注目,卻還是未能成為主流商品呢?根據 van Eijk 等人的文獻回顧,他們認為可能有以下幾種原因:

- 對某些文化或特定宗教信仰,需要放入陰道裡面的產品不被鼓勵,尤其是對於未成年與未婚女性。

- 對於中毒性休克症候群 (Toxic Shock Syndrome) 的恐懼,也很可能導致對於棉條及月亮杯的抗拒。美國曾經發生過一起著名案例:年輕模特兒使用棉條但長時間未更換,導致嚴重細菌感染以致最後截肢,這也讓某些人對於產品安全有所顧慮。

- 部分的原因是教育水準不足,或是知識推廣有待加強。

- 擔心月亮杯會造成更多外漏的問題。但根據 van Eijk 等人所統計,月亮杯造成的外漏其實反而比衛生棉、棉條都還少。

van Eijk 等人在回顧研究中特別對於月亮杯的安全顧慮做出了回應,他們回顧的部分文獻指出,月亮杯、棉條還有衛生棉造成的細菌感染機率其實沒有顯著差異;但也有文獻指出,月亮杯造成的感染機率似乎比其他兩者「低了一點」。但是最終 van Eijk 等人認為,文獻回顧當中的月亮杯使用者也只是粗略估算,並沒有精準的數據可以告訴我們實際上到底有多少女性使用過它,所以學者很難直接統計出到底使用哪種生理用品最容易造成中毒性休克症候群。但是不管怎麼樣,對感染、疼痛還有破壞貞潔的恐懼,都會影響女性的使用意願。

延伸閱讀

- 月亮杯迷思一次破解!月亮杯使用方式及注意事項全攻略

- 解決百年陋習 尼泊爾政府:不拆掉「月經小屋」就不給民生補助

- 衛生棉條不會弄破處女膜啦!20張圖,一次破解你的「棉條迷思」

- 6 Ridiculous Historical Beliefs About Skin

- 5 menstruation myths you must leave behind

- Powerful Environmental Reasons To Switch To A Menstrual Cup

- Menstrual cups were invented in 1867. What took them so long to gain popularity?

-200x200.jpg)