文/謝燦 | 北京大學生命科學學院研究員

無數次熬夜,屢戰屢敗、屢敗屢戰地做著同一個實驗,然而實驗中起眼或者不起眼的變量和參數實在太多。你開始懷疑一切,開始每次改變小小的一點條件(雖然你可能覺得有些條件根本不應該影響到你的實驗結果),希望找到傳說中的金手指,然後,突然有一天,你竟然奇蹟般地把煎熬了很久的實驗做出來了!

你開始歸納總結,你試圖還原一切細節,然後,你很可能會把你成功的經驗歸結於那天你穿了某件「幸運衣服」,戴了某個「幸運飾品」,或者實驗前做了某個不同尋常的小動作······ 從此,為了避免再次經歷這樣的煎熬(雖然你心裡知道其實這是不可避免的),你會在每次重要的實驗前試圖再次穿上那件「幸運衣服」,戴上那個「幸運飾品」,偷偷地重複做某個奇怪的小動作······

恭喜,作為一個科學家,你開始迷信了。

長個晶體,為什麼一定要用自家貓鬍鬚?

拿我曾經熱戀的結構生物學領域來說吧,晶體學估計應該算是科學小迷信的重災區了——特別是,如何養出一枚好晶體來。

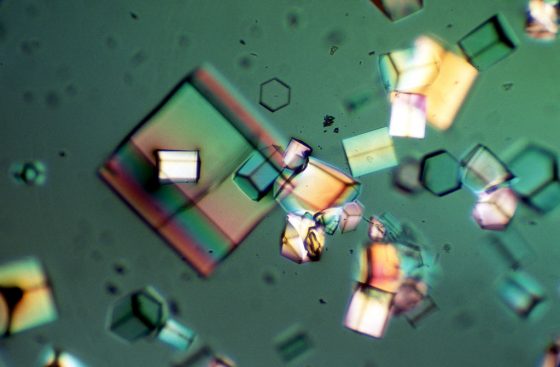

晶體學這門學科的一個主要任務,是獲得分子的三維結構。漂亮的三維結構, 靠的就是一套漂亮的繞射數據。但是,要獲得這樣一套繞射數據,首先得有一個漂亮的晶體;而像是蛋白質這種極度複雜的大分子,長成一顆好晶體往往難如登天。

即使數據收集和結構解析的方法日新月異地發展,蛋白質結晶過程中晶核的形成、晶體的生長還有結晶過程中高度的有序性,常常都不是實驗能夠精確控制的,因此,蛋白質晶體的生長常常被認為是一門「藝術」遠多於「科學」。某些時候,一個蛋白質結構的解析可能只需要一個晶體就夠了。所以,為了這一顆寶貝的晶體,實驗圈內流傳著很多的傳奇故事。

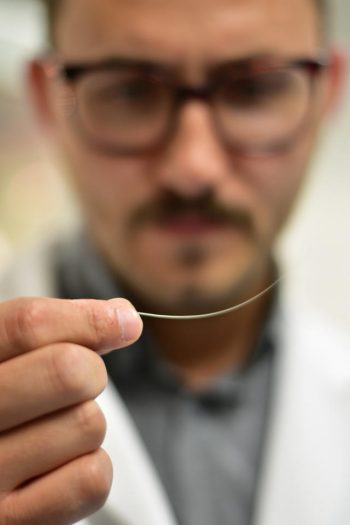

比如說,晶體生長有一種優化技術,叫種晶法(seeding),簡而言之就是用一個工具把一個液滴中的已經形成的晶核或者長得不好的微小的晶體引入新的液滴中,輔助晶核的形成或者改變結晶的進程。各種各樣的工具針對這一方法被開發出來用於轉移晶核,比如說毛細玻璃管、白金絲、甚至動物的毛髮和鬍鬚等等[1]。

貓鬍鬚就是其中一種帶點迷信色彩的小工具,幫助很多人獲得過成功,甚至有一篇文獻討論過貓鬍鬚為什麼比各種其他工具更有優勢的原因[2]。貓鬍鬚崇拜曾經登峰造極,某位大神甚至一定堅持要用自己家裡的某隻貓的鬍鬚來點晶體,他精心收集了這隻貓的很多根貓鬍鬚,並不厭其煩地推薦給同事,並鄭重其事地強調這根貓鬍鬚是他成功的關鍵,因為他所有的晶體都是這樣長出來的。

嗯,當然,貓鬍鬚因為它的細軟和韌性,尤其是鬍鬚表面角質層形成的特殊的重疊嵌合結構成為了在溶液中捕獲微小晶核的神器,而被廣泛用來製作結晶優化過程中做種晶的魔棒;但是,如果說非得用某隻特定的貓的鬍鬚的話,我覺得也只有真愛才能解釋了······

還有另一位大神迷信每次做結晶實驗之前,一定要三、五天不能洗頭,這樣他才能如願地拿到自己心儀的晶體,因為據說他所有的晶體都是這樣長出來的!嗯,我們常常在私下竊笑,難道不是因為好多天不洗頭,頭皮屑掉到了長晶體的液滴中了嗎?要知道,這些微小的異物有時候會被作為晶核誘導蛋白晶體的生長的。

當然,誘導晶體生長的方法很多,不是每一個人都喜歡這麼重口味的。有一個業內口口相傳的故事是,某位大神在結晶實驗設置好之後,喜歡把做好的結晶板(就是將蛋白和結晶溶液混合好的 16 孔板)放在車上開出去幾個小時,他堅信只有這樣才能長出晶體來。嗯,我們都知道靜置能讓晶體不受干擾慢慢地長大,但是有時候,震盪其實也能促進晶核的形成啊。

我還聽到一個故事,但這個故事就完全沒法解釋了:在一個晶體學的實驗室裡,曾經來了一個韓國留學生,她在晶體實驗的櫃門上貼了兩個 Hello Kitty 的小貼畫以後,整個實驗室半年顆粒無收,引發眾怒。果斷地把 Hello Kitty 換成大恐龍,立刻恢復正常。從此實驗室只見大恐龍不見小 Kitty 了。

迷信口口相傳,大家都躲不掉

在晶體學裡,長晶體是門藝術,謎之影響因素太多,甚至能獲得論文討論的待遇;別的領域裡的小迷信就多半不登大雅之堂,只能作為八卦私下流傳。但這些小迷信程度並不見得就比較輕,有些反而變本加厲。

比如說,有朋友告訴我,他的同事在做完實驗後,在等待結果的過程中,會用十字架項鍊壓住自己的實驗樣品,誰也不許動。我完全有理由相信在地球的另一些地方,可能會有人把故事中的十字架換成一尊彌勒佛或者其他什麼的。還有很多科學家沉迷於各種吉利數字,明明實驗流程上要求離心 10 分鐘,非得自己設置成 9.9 分鐘;明明 1 分鐘的反應孵育時間,非得用 1 分 20 秒,總是迷信這樣才能給自己帶來好運,才能把那個該死的實驗做出來。

曾經有物理學家嘲笑我,就你們做生物的人神秘兮兮、絮絮叨叨的,我們做物理的是很理性很客觀的。嗯。有可能······不過,那個著名的「木桌子效應」是怎麼回事?費米當年在做放射性實驗的時候,一共發現了 22 種能夠和中子發生反應的物質。奇怪的是,所有的這些實驗在他的木桌面上做得很好,大理石桌面就很糟糕,史稱「木桌子效應」。面對這個靈異事件,費米想起了查兌克曾經發現石蠟能讓中子減速,於是給出了這樣的猜想:中子有快有慢,而木桌子和石蠟裡的氫原子能把快中子變慢,這樣在木桌子上用中子撞擊某些物質時,就增加了中子打破其他原子核的效果。為了驗證這個效果,他用石蠟和水做了實驗,發現反應效率果然大大增加了。

再後來······費米因為發現慢中子的核反應,而獲得了諾貝爾獎 [3] [4]。

為什麼科學家做實驗也會迷信?

自然科學的每一個領域,或多或少都被類似的科學小迷信給侵入了。有一些小迷信,如費米的木桌子、種晶用貓鬍鬚,看起來雖然荒誕,但其實有它背後的科學原理;而另一些小迷信,則似乎毫無根據。以嚴謹客觀為標識的現代科學,以理性邏輯縝密而著稱的科學家,為什麼有時候也會沉迷於熱衷於這些在外人看來無法理喻的小迷信呢?

說到底,雖然接受了職業訓練,但科學家也是人啊。

前不久《自然》職業專題刊登了一篇評論文章,作者肯達爾·鮑威爾(Kendall Powell)探討了科學家的那些小迷信和各種「儀式」。文章認為,「這些東西使科學真正打上了個人印記」,「有證據表明,儀式能夠緩解焦慮,降低壓力水平」。文中他提到了電生理學家和神經生物學家常常一刻也不願意離開自己的實驗,甚至不去廁所,只是為了能一直痴痴地盯著監控設備,而這其實毫無必要,因為儀器會忠實地記錄所有的現象;與此相反,很多分子生物學家們則不會時刻監控自己的實驗,因為擔心多看一眼都會給實驗結果帶來「不詳」。還有一個學生會經常取消週五的計劃,因為她發現每次她這麼幹的時候,自己的小鼠研究就會更成功。還有一些考古學家會選擇一塊形狀特殊的石頭畫上眼睛作為「圖騰」來崇拜,監視著每天的挖掘情況······等等,不一而足 [5]。

而搞科研的都知道,科學很多時候是一個孤獨的旅途,尤其對於基礎研究來說,無論目標如何引人入勝,通往目標的路常常遍布荊棘不可琢磨。在實驗的煎熬中,我們慢慢學會了用這樣一些小迷信來緩解自己在實驗中或者等待實驗結果的焦慮和壓力,讓自己得以堅持下去,去尋找迷霧後的真實、混沌中的規則。

康涅狄格大學的實驗人類學家迪米特里斯·夏加拉塔(Dimitris Xygalatas)說:

「我們知道世界是一個非常混沌的地方,大部分都不由我們控制。但我們可以哄哄自己。」

此言深得我心。科學小迷信就是這樣一些無傷大雅的小儀式,在我們一本正經、甚至還充滿虔誠地在實驗中踐行著這些小迷信的時候,我們的心中其實一片雪亮,哪些可能有用哪些完全沒用我們都知道,但我們喜歡這樣去緩解我們的焦慮啊。當我們看到周圍的同事以不同的但是同樣不靠譜的方式堅持著這些小迷信的時候,我們可能不屑一顧但心有戚戚,我們會在心裡默默地說一句:「你高興就好!」不是嗎?

後記:在我們談論這個話題的時候,有物理學家從旁邊飄過:「我的小迷信就是只要我出馬的實驗都會成功的。」

嗯。你高興就好!而寫完這篇文章後不久,從中國工程物理研究院的中國綿陽研究堆(The China Mianyang Research Reactor, CMRR)傳來消息,由這位物理學家親自出馬帶隊,我們一起合作研究的蛋白質在磁場下響應的實驗果然取得了階段性突破。大家都很高興,堅持要求以後的每次實驗這位物理學家都應該在場。你看,科學家的小迷信就是這樣開始的。還有,感謝朋友圈參與討論的好友為此文貢獻自己珍藏已久的各種小迷信。

參考文獻

- Streak seeding

- Bergfors, T. (2003). “Seeds to crystals.” Journal of Structural Biology 142(1): 66-76.

- 改變世界的“木桌子效應”

- “木桌子效應”和諾貝爾獎級的實驗

- Behaviour: A lookout for luck

本文版權屬於果殼網(微信公眾號:Guokr42),原文為〈明明是搞科学实验,为什么会有那么多小“迷信”?〉,禁止轉載。如有需要,請聯繫 sns@guokr.com。