土壤懂得自我掩護。土地一裸露,就會立刻冒出遍地的植物和雜草,保護土壤免受大自然侵襲。龜裂人行道的縫隙,一株株小草探頭而出,窣窣低語,證明了就連都市裡被水泥覆蓋的土壤也渴望植物的保護。

植物往上長時,根部會往下紮,最後根部連同死掉的草(如果被割除後留在土壤表層上),一起分解腐化,變成一層腐殖質。這種幾近魔術的過程(亦即使植物變成有機體的過程)仰賴的就是土壤裡的有機生物,從蚯蚓、昆蟲到細菌等底層階級。然後,腐殖質變成鹽,但不是我們撒在食物上的那種鹽,而是可以幫助植物生長的硝酸鹽和磷酸鹽。除此之外,動物也納入這套體系中,因為牠們的糞肥可以起相同的作用,而且速度更快,只需幾個月,毋須耗上好幾年。換言之,動物的糞便可以讓分解腐化的速度加快,並因此加速植物的生長。

上述說明只是粗略地解釋這套複雜的體系,重點是其核心概念:透過這樣的循環過程,土壤具有自給自足的永續力(而且還有自我改善的能力)。植物根部死了之後,變成土壤裡那些有機體的食物,於是,沒有被人類吃掉的植物,要不滋養了新的禾草,要不就是變成腐殖質。這就像銀行的長期帳戶,可滿足植物的未來需求。

然而,土地上出現農業之後,情況變得如何?土壤失衡了。我們收成作物時,把土壤裡的養分一併抽取移除(最後還吃下肚),因此,我們必須讓等量或者更多的養分回歸到土壤裡。英國科學家暨有機農業之父艾伯特.霍華(Albert Howard)稱此為「回復律則」(Law of Return)。律則二字,貼切至極,意味著這是不可妥協的。除非養分回復,再度肥沃,否則土壤勢必遭殃。讓土壤回復到肥沃狀態,是土壤健康的關鍵,也是食物美味的關鍵。

土壤肥沃有三要素,克拉斯以成功的企業來做比喻。第一要素是利潤,也就是收成而得的金錢。第二要素是營運資金,這是所有企業的引擎,以土壤的肥沃來說,就是能直接給予土壤養分的糞肥和堆肥。第三要素就是預備金,可承兌的資金,能提供企業長期的生產力,腐殖質要發揮的,就是這樣的功能。如威廉.阿爾布列契特博士所言,這三要素決定了土壤的「體質」。若沒有這三要素發揮正常功能,公司就會面臨倒閉。

基本上農夫都懂土壤肥沃的重要性,即使他們沒辦法解釋原因,所以,當他們無法遵循回復律則時(可能是因為沒有動物糞肥,或者不知道該如何回復土地養分)他們就會移居到全新的處女地。處女地養分滿滿,極其肥沃,農人毋須擔心養分耗竭,不過,當然也有被用到耗竭的一天。這點,殖民時期的美國人很快就學到教訓。

在《糧食帝國:盛筵、飢荒,以及文明之興衰》(Empires of Food: Feast, Famine, and the Rise and Fall of Civiliaztion)一書中,作者伊凡.弗雷瑟和安德魯.利瑪斯認為,從歷史上來看,古羅馬、希臘和中世紀歐洲這些糧食帝國的輝煌盛業,其實都是建立漫不經心的土地儲備體系上。他們種植糧食,然後運送到遠方供應給日益增加的人口,不斷消耗肥沃的土壤,卻沒把養分儲存回去,因此這種作法只能維持短暫時間,最終土地會無法生產糧食。

化學取徑

肥料的最重要成分是氮,植物需要氮,沒有氮,就無法生長。氮可以透過兩種方式儲存在土壤中,第一種是藉由黃豆、紅豆、綠豆,或者豌豆之類豆科植物(或者像克拉斯,種苜蓿來取代豆科植物)。這類植物可以「抓住」空氣中的氮。

另一種方式是透過糞肥。糞肥裡除了有氮(以胺鹽基或有機物的形式存在),還有其他深具價值的營養素。從歷史上來看,糞肥因其對農事的價值而備受推崇,1900 年代晚期,法國鄉村姑娘的嫁妝甚至是以娘家農地上的糞肥數量來計算。不過,糞肥有兩個主要缺點。第一就是並非所有糞肥的氮都能被土壤吸收。此外,這種取氮方式很耗費時間:動物吃草的速度很慢,照這種龜速吃下去,永遠空不出土地來種糧食作物。

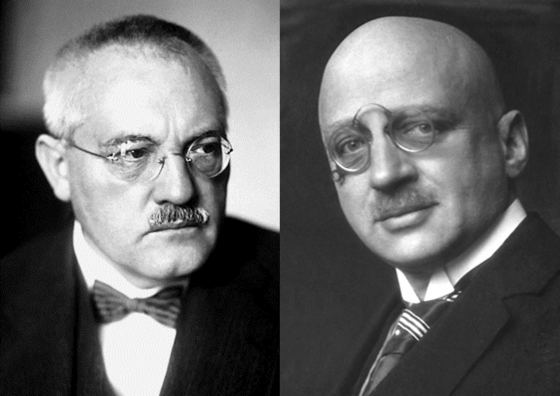

1840 年,德國化學家尤斯圖斯.馮.李比希所著的《化學在農業與生理學上的應用》(Chemistry in Its Application to Agriculture and Physiology )出版後,提供了解決之道。李比希認為,農夫可以不用固著於之前的循環式養分,改成直接把化學補充物添加到土壤即可。他把土壤肥料簡化成植物生長不可或缺的三種營養:氮、磷和鉀,英文縮寫簡稱為 N-P-K。

摒棄土壤裡豐富的生物性肥料,只取這三種化學元素,這種事想來匪夷所思,可是以農夫的角度來說,這種作法確實誘人。如果糞肥裡的礦物質是肥料的重要成分,那何不捨棄糞肥,直接在土壤裡添加礦物質呢?當土壤所需的營養不僅可以單向灌注到土壤裡,而且極有效益時,古老且耗費體力的農耕技術似乎就變得沒那麼重要。

大衛.蒙哥馬利在其著作《文明之侵蝕》(The Erosion of Civilizations)中提到,李比希的發現讓人類對宇宙的理解有了重大影響,讓我們知道可以如何操控大自然:現在,農民只要將正確的化學物放入土壤裡,撒上種子,就可以站到一旁,看著作物自己生長。化學物有能力催化作物生長,這樣的信念取代了農耕勞動,也使得輪作和順應土地調整農法的觀念變得怪異不當……,逐漸地,大規模的農化耕作變成慣常的農法。

若小麥的死亡無法歸咎於單一原因,而是「許多看似無關事件交互作用的結果」,那麼,相對起來,土壤死亡的原因就透明多了。有動機(農夫想讓產量極大化),有正當理由(土壤愈來愈耗竭),而現在,方法也有了(科學)。李比希的發現不啻打開一道門,讓作物的生長有了簡單的驅動機制,不再仰賴健康土壤所需的複雜自然機制。

李比希的 N-P-K 模式(氮 – 磷 – 鉀)徹底改變農人的思考,但這種改變並非一夕之間。起碼,一開始這些化學物的費用高得嚇人。

後來另一個德國化學家弗里茨.哈伯(Fritz Haber)解決了費用的問題。1909 年,哈伯成功地把大氣中源源不絕的氮轉化成生物可以直接使用的分子。這種轉化就像豆科植物執行的功能,但他這種「抓住」氮的方式更便利,而且濃縮的化學形式讓農人得以更輕鬆地將氮灌入土壤裡,這種製造出液態氨(氨水)的方法被稱為「哈伯.博施法」(Carl Bosch 在 1913 年成功地將這種過程大量化,甚至可在工廠大量生產而備受推崇),而氨水正是製造氮肥的原料。第二次大戰結束前,一些曾經製造大量軍用品的軍工廠開始轉型,有些還真的一夕之間生產起化學肥料來(因為硝酸銨也是爆裂物的主要原料)。忽然,人類的注意力從打贏世界戰爭,變成打敗大自然。

如果說造成土壤死亡的致命一擊可歸咎於某把開了火的槍,那「哈伯.博施法」或許就是那把槍口冒著煙的槍。作物生長不再受限於大自然,只要有氮(空氣裡的氮可是源源不絕呢),有能源得以經營氨水工廠(拜石油工業興起之賜,能源也不成問題),農夫就不需要在田裡飼養動物,也不需要輪種作物來提升地力。忽然間,分殊化(specialization)不僅變得可能,而且還是很實際的作法。

單一化帶來高產與加工

新聞工作者暨作家麥可.波倫經常被稱為工業化食物鏈的陷阱殺手,他認為這種造成作物單一化的殘酷驅力是農業固有的「原罪」。作物單一化會導致更多的單一化,因為當你認定這種方式才有效率,加上有技術可以讓你這麼做,你怎麼可能不把牛和乾草從田地裡移開,而只種植玉米呢?

這種情況果然發生了。1900 年,多樣化(起碼在某程度上)是農業的必然現象,98% 的農夫會養雞,82% 會種玉米,80% 會養牛和豬。不到 100 年之後,養雞的農家只剩 4%,種玉米的只剩 25%,養乳牛的只有 8%,養豬的剩 10%。而且,多數情況下,那些養雞牛豬或種玉米的農家,並沒飼養或種植其他的農產品。

有了化學合成的肥料,加上新品種的作物(可以吸收更多氮的品種),農夫得以有驚人的收成。比如從 1900 年到 1960 年代,小麥產量暴增至少兩倍,玉米所增加的產量更讓人難以置信。今日,種植玉米的面積更少,但產量卻高達四倍(2012 年高達 108 億蒲式耳,而 1900 年才 27 億蒲式耳)。

- 譯註:蒲式耳是通用於美英的單位,主要用於度量農產品等乾貨,1 蒲式耳大約等於 35.2 公升。

作物單一化後,隨之而來的是肉品的生產也單一化。牛不再漫步於田野,以提供土壤糞肥,所以沒有理由讓牠們離開穀倉,現在,改由農人把草帶到牠們面前。整套農作體系愈來愈精細,加上牲畜的生活環境日趨受限,農人對於蛋白質的產量得以有更大的控制權。飼料磨製廠、牲畜養殖場、屠宰場,整個肉品供應鏈變得工業化。

想當然爾,在這種情況下,真正有風味的食物會被消滅一些。波倫口中的「作物單一化的原罪」,也導致了食物備料上的原罪——這原罪就是大規模的食品加工。農業的分殊化和農產品價格的下降,使得食物加工有利可圖。食品加工業在第二次世界大戰時發展出得以餵飽大量軍隊的技術,而現在所創造出的加工食物則可以讓大眾節省時間,讓女性從繁忙的廚務中解放出來。

在檢視美國食品加工業的興起時,一般都從便利的角度來解讀,當然,這是不能否認的事實,然而這種改變的核心原因還是哈伯的發明。他成功地從空氣中「抓住」氮,讓農人不再受限於大自然,也讓食品工業化得以興盛。有些人甚至認為,哈伯的發明是人類的救星。今天全世界約有 30 億人仰賴合成氮去種植供人食用的作物,而且這個數字在未來勢必只會增加,不會減少。但有些人認為,哈伯的科學發明讓地球負荷過多的氮,導致農業仰賴化學物過深,而且在這種依賴的過程中,引發了許多當今最困擾人類的環境問題,比如土壤侵蝕、全球暖化、溪河污染,以及全世界海洋惡化。