- 【科科愛看書】我們的意識是從哪裡出現的?心靈和大腦的關係到底為何?這些人類自古以來解答的疑問,無論是哲學家、科學家、心理學家都致力於提出可信的理論。為了回答這些複雜的問題,《留心你的大腦:通往哲學與神經科學的殿堂》跳脫出學科的框架,以謹慎且平等的態度對待哲學和神經科學,帶領你跨越時空、更全面地了解我們的心與腦。

植物人病患:植物人狀態的自我特定性

在前面關於意識的章節裡,我們已經接觸過植物人(VS)病患。植物人病患的大腦失去了功能,以致於他們明顯失去意識,無法觀察到任何行為上的反應。這些病患的自我怎麼了?我們探討過如何透過比較自我特定性(如自己的名字)刺激與非自我特定性的刺激(如別人的名字)在神經上的反應效果,來研究自我指涉效果(SRE)(詳見第十七章)。

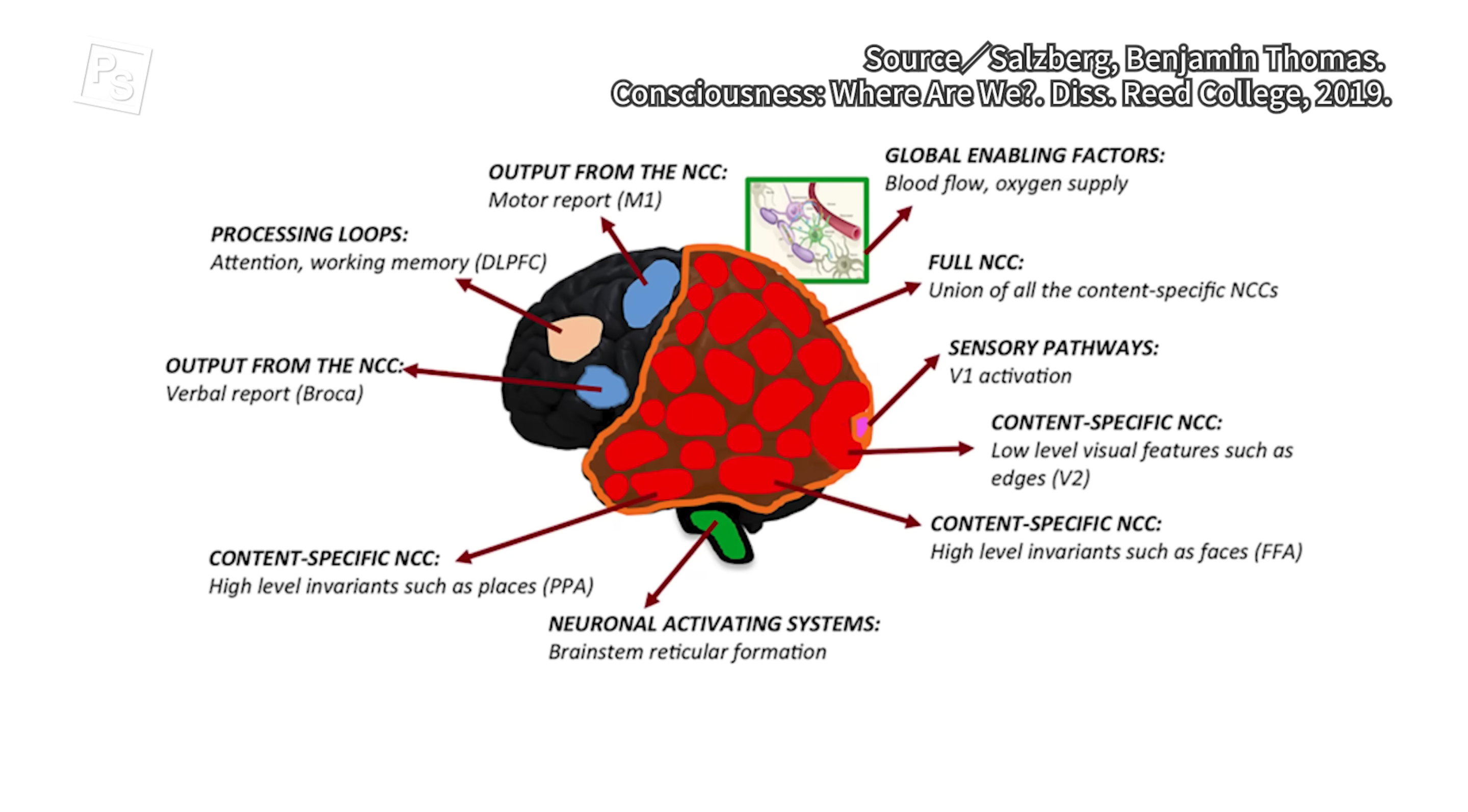

同樣的研究,也可以透過腦造影技術,來研究植物人病患的SRE。最近的腦造影資料顯示,當他們被要求想像在打網球或是想像在自己家裡行走的時候,會有反應。這些有反應的腦區之神經活動變化,跟健康受試者在執行同樣的任務時是一樣的(詳見第十六章)。這些病患的大腦裡有神經活動,但是他們外面的行為卻無法展現出任何意識的跡象。如果刺激特別跟自我有關,例如是自己的名字時,會有什麼反應呢?

中國科學家秦鵬民(Pengmin Qin) 做了一個研究(Qin and Northoff, 2011)。他對植物人病患分別提示他/她自己的名字和別人的名字,然後比較 fMRI 裡的大腦活動。植物人病患就跟健康受試者一樣,在聽到自己的名字的時候, 他們的聽覺皮質區和中線腦區的許多區域, 例如 VMPFC、DMPFC、SACC 與 PCC 等都會出現神經活動的反應。植物人病患跟健康受試者的反應有差異嗎?植物人病患在聽到自己名字和別人名字時的反應程度之差異,比健康受試者的差異小。這些結果顯示植物人病患在聽到他們自己的名字時,仍然可以引起神經活動。然而,他們卻無法像健康的人那樣分辨並區別不同種類的刺激。

植物人病患的自我特定性與意識

這樣的神經活動跟意識有何關係?意識的測量有一個特定的量表(scale),叫作昏迷恢復量表(revised consciousness recovery scale / CRS-R)。聽到自己名字和聽到別人名字時的訊號程度差異可以預測意識的程度:自己名字和別人名字之間的神經訊號差異愈大,意識的程度就愈高。較高程度的訊號差異就會伴隨著較高程度的意識, 例如, 最小意識狀態(minimally conscious state / MCS)的病患跟植物人病患相較之下,就「比較有意識」。

另外一個研究團隊的中國科學家黃梓芮(Huang et al., 2013)針對另外一群植物人病患所做的另外一個研究,也確認了上述的結果。在這個研究中,根據事前對病患家屬的訪談結果,病患會聽到跟自己人生有關的問題,以及跟別人的人生有關的問題(「你來自渥太華嗎?」;「你來自雪梨嗎?」)。在這裡同樣也觀察到中線腦區出現神經活動,但是跟自己相關與跟別人相關的問題之間的訊號強度差異則較小。更重要的是,跟前一個研究一樣,訊號差異的程度可以預測意識的程度。

此外,他們也研究了病患眼睛閉上時的靜息狀態活動,結果發現在不同的測量基準之下所測到減少的靜息活動區域,剛好就跟所觀察到那些訊號差異變小的區域一樣。更明確地說,功能連結性—中線腦區的前端(PACC、VMPFC)與後端(PCC)活動同步化的程度—在植物人狀態時也會減少。同樣的情形也可以在變異性(variability)觀察到。所謂變異性就是靜息狀態活動的跨時標準差(standard deviation)的程度。植物人病患的靜息狀態活動變異性也是明顯減少。

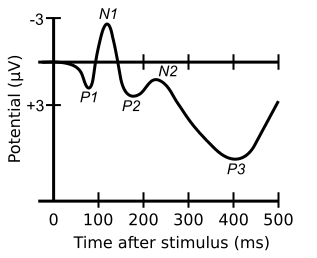

類似的結果也出現在針對植物人病患的EEG 研究上。這些研究調查了植物人病患在聽到他們自己的名字和別人的名字時的電生理(electrophysiological) 反應與電波, 也就是所謂的事件相關性電位(event-related potentials / ERP)。結果發現聽到自己的名字和別人的名字時的初期電位反應介於 100 到 300 毫秒之間(例如在約 100 毫秒出現的負電波 N100、約 200 毫秒出現的失匹配負波(MisMatchNegativity / MMN),以及約 300 毫秒出現的正電波 P300)。植物人病患出現了類似的反應。不過,在那些意識程度較低的病患身上,這些初期反應較小。

整體而言,這些早期的研究顯示植物人病患在某種程度上保留了自我指涉的根本神經活動在空間和時間上的表現。最重要的是,自我特定性刺激與非自我特定性刺激之間的訊號差異程度,可以用來預測植物人病患和最小意識(MCS)病患的意識程度。

植物人病患是否有自我?

這些研究發現對於自我和意識的關係有何影響?要回答這個問題,我們必須更深入了解實驗的情形。

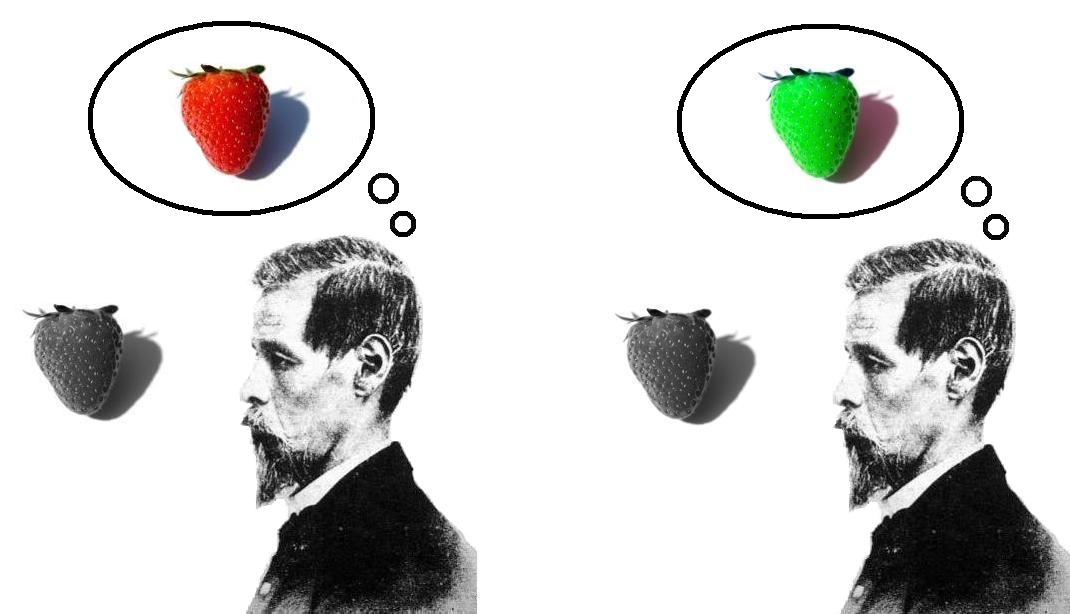

在掃描大腦時,自我特定與非自我特定的刺激都被提示。在健康受試者身上,這個實驗設計遇到了幾個不同的變數。這個實驗設計預設了自我,所提示的每一個刺激都跟自我有關聯,並且以此作為測量自我的基準。除了自我和自我(與非自我)特定性刺激之外,實驗設計也牽涉到意識,因為健康受試者會經驗到刺激因而展現出有意識的行為,結果就是他們可以據此判斷刺激是自我特定還是非自我特定,而這個判斷行為需要自我意識,才有辦法做到。

同樣的實驗設計運用在植物人病患上,會有何結果?如同前面的實驗,實驗者會在實驗中提示自我與非自我特定性刺激。那麼自我呢?我們可以主張由於自我特定性和非自我特定性刺激之間的活動有差異,所以必定存在某種自我。為什麼?因為少了自我,就無法測量刺激以及刺激跟任何東西的關聯,這意謂我們就無法解釋被觀察到的神經元差異。一定有某種標準可以用來測量各種刺激所造成的神經元效果的差異,這個標準也許可以反映出哲學家所說的自我。

哲學家通常把自我的概念跟某種經驗和意識做聯結。我們的自我只有在我們可以把它當作自我來經驗並且意識到它的時候,才有可能存在且是真實的。這就是哲學家所說的自我意識(詳見上述)。我們的自我必須對經驗和意識敞開,否則它就無法存在、也不可能是真實的。簡而言之,沒有意識,就沒有自我。

這個主張跟我們在植物人病患上所觀察到的結果衝突。在他們身上,根據定義,他們是沒有意識的。所以,這麼一來,如果這些病人沒有意識,怎麼可能還有一個自我?根據哲學家的定義,自我是跟意識綁在一起的,那麼缺乏意識應該就會缺乏自我。然而,根據植物人病患對於自我特定與非自我特定性刺激的神經元反應上的差異結果,卻間接質疑了上述的信念。

即使對於自我特定性與非自我特定性刺激的神經元測量只間接觸及到自我,但是刺激的神經處理卻絕對預設了某種自我,以作為比較不同刺激的標準或基準。否則,自我特定性與非自我特定性刺激之間在神經元活動上的任何差異,就都不可能出現。

植物人狀態裡自我與意識之間可能的關係

上述討論帶給我們什麼啟示?兩個可能性:第一個可能性是我們可以主張植物人病患的確展現某種意識,因此可能需要修改本來定義植物人就是失去意識的狀態。這的確是許多神經科學家根據上述腦造影發現所提出來的主張。在概念上,這表示我們可以放棄原本將自我跟意識綁在一起的定義。在這個情形下,修改的並不是自我概念的定義以及它跟意識的關係,而是植物人狀態本身的定義。

然而,我們也可以採取相反的做法。我們可以修改自我的定義,而不是修改植物人和意識的定義。更明確地說,我們可以把自我的概念跟意識的概念分離。有別於哲學傳統上不明顯且含蓄地預設了自我和意識之間的連接關係,我們也可以主張自我的概念先於意識的發生,而且不受意識影響。自我和意識的概念因此不再像哲學所主張的那樣從內在就彼此連接。

如果自我和意識的概念不是內在性地連接,兩者就可能分離。這個分離就可以解釋為什麼在經驗研究上,植物人的自我能夠在不與意識的示現同時出現的情形下,仍然發生的原因(亦即間接在自我特定性刺激的神經元效果上示現);同時還能保留把植物人視為失去意識的這個定義。因此,與其修改植物人的定義,我們選擇修改自我概念的定義。

我們該如何決定上述兩種做法哪一個比較可行?我們可以根據神經科學哲學裡所建議的方法(詳見第一篇),從經驗上(如:神經元與心理上)、現象上與概念邏輯上的各種判準來檢驗可行性。如此一來,我們就能確實知道在植物人狀態中,哪些仍然保留、哪些則受損了。無論如何,到目前為止,我們只能知道在植物人狀態中,有些東西仍然保留,否則就不可能觀察到上述的發現。

本文摘自《留心你的大腦:通往哲學與神經科學的殿堂》,臺大出版中心出版。