文 /oeo

「身體就是一個資訊處理器。…六十億位元組成一個人。」

「波赫士一九四一年小說《巴別圖書館》,這間(其他人稱之為宇宙的)圖書館收藏了所有資訊,但在那裡發現不了任何知識,因為所有知識都在那裡,毫無根據地一起被堆疊在架子上。在掛著鏡子的走廊裏,無數的架子上,人能找到一切,又什麼都找不到。什麼是資訊過量?這就是最好的例子。」常常,我們都處於「資訊淹沒資訊」的窘境。幾年前的某段時間(其實現今仍然偶爾發作),我也得過另一種「書冊消化不良症」,也就是購入太多書冊而沒有時間品讀的困擾,為了解決這個嚴重的問題,還特別再買了一本書叫做《不用讀完一本書》,也真的沒有讀完那本書…

十多年前參加一個「科科網」舉辦的「科幻狂想曲」網路徵文競賽,題目大致是「三千年後的人類是什麼樣子?」我的投稿小小驚喜地獲選刊登,還得到了一小台那時並不十分普及的MP3撥放器,而我的狂想答案正是:「地球人化作訊息,向外太空不斷傳送…」我們生活在一個「資訊時代」,甚至是一個「資訊爆炸」的時代,大概是現代文明人一個很大的共識、感知與困擾,一九六七年,媒體理論家麥克魯漢寫道:「人類從食物採集者變身為資訊採集者。」所言不假,厲害的是,這句話幾乎不能算是一句形容或比喻,它就是實際現象的描述。而詹姆斯・葛雷易克的「資訊」一書最令人激賞之處,就屬它把「資訊」有深度與廣度地好好探究、闡述一番,資訊「意味著組織與秩序的普遍法則,也是組織與秩序的精確度量單位」。生物有基因,文化則是有迷因(meme)。從某個角度說來,「資訊」不單是科技、產物與學門類別,我們、生命、這一切,都是「資訊」!

曾經和幾位具有資訊專業背景與從事相關工作的朋友聊到像是「資訊理論」這種主題,工程師和專家們其實能提供的相關訊息有限,我們終將發現,「資訊」在現今強調分工專業的產、官、學界的對待與處置中,其實並沒有辦法做到巨細靡遺或是完整精粹,而且「原味」必定散失不少!更讓人讚嘆一個科普主題「資訊」,可以談到如此鞭闢入裏,觸類旁通的境界,「資訊」自身的「資訊密度」其實異常高濃,不是電腦相關、資訊產品、理工背景……等等粗略用詞與範疇可以畫地自限、獨斷獨行的。像在非洲,「有些人的通訊工具直接從『說話鼓』跳到手機,越過了中間各個階段。」而「目前世界上有六千多種語言沒有文字,只有幾十種語言例外。」鼓手不是在打訊號,而是在說話。單就這點,就已經給予人們無限的文化發想與啟思。

根據《資訊》一書,「資訊理論」的奠基者克勞德•夏農將這個理論建立如一座橋樑,「連接資訊與不確定、資訊與熵、資訊與混沌,催生了光碟與傳真機、電腦與網際空間、摩爾定律和矽谷。資訊處理隨之誕生。還有資訊儲存與檢索,許多人開始為鐵器和蒸汽機之後的新時代命名。」甚至惠勒用隱晦的文字寫道:「所謂真實,會從我們對是否問題的最終分析當中浮現。」又說:「所有物體本質上都可用資訊理論來理解,我們所在的是一個參與的宇宙。」從這個角度看,宇宙就像電腦,是一臺巨大無比的資訊處理器。這也讓人想起佛說:「諸行無常,諸法無我。」「一切都在燃燒!」

《資訊》還有一個精彩之道,在於追本溯源的功夫,它並不只是談以電腦或網際網路為主體的現成事物,還探究了從語言、文字、印刷這些關於資訊根源的事物,如同思想家霍布斯所言:「印刷術雖然是天才的發明,比起文字還是相形見拙。」……歷史是資訊意識到自身的過程。並認為「摩斯系統將資訊從一種形式轉變成適合電路傳送的另一種形式,需要的本事遠超過電報的機械原理。歷史以摩斯之名稱呼這套代碼,而非他發明的電報機,實在非常恰當。」

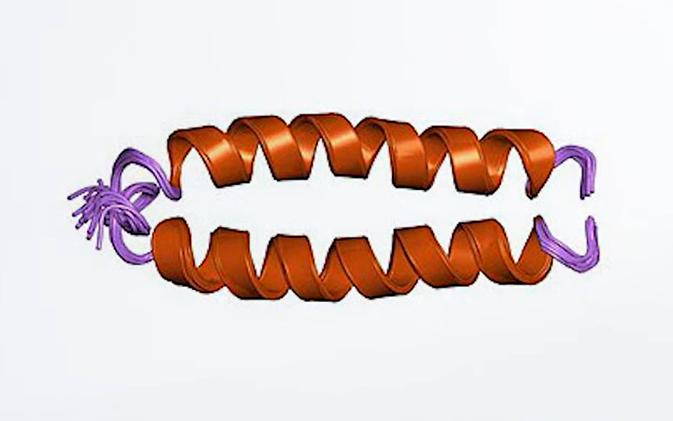

雖說「現代科學是一門瞭解物質世界及其法則的學問」,但「也許神經和電線不只相似,而是同一種東西,將訊息從底層傳到感覺中樞。」思想家巴貝吉發現大自然用年輪編寫過去的資訊,這一點發人深省:樹木將一整組複雜的資訊紀錄在樹體內。「每一場雨、每一次溫度變化、每一道風都在植物上留下了足跡。足跡很輕沒錯,我們甚至察覺不到,但依然永遠紀錄在木質纖維中。」而那些具有原創性的思想家與科學家,令人敬佩的就是宏大的視野與細膩的思維,常常顯示岀一種「萬物靜觀皆自得,大塊假我以文章!」的風采,那不是只有感性的,本質上還有理性的。就我們現今來看是資訊科學的始祖,他們開始動念關心或至少好奇的事物通常都不會只是所謂冰冷的專業與狹隘的符碼,他們其實還是把焦點與著力點放在人、生活、世界這類亙古大題上。例如1949年夏天,書本版「通訊的數學理論」問世前,夏農用一張紙和一支鉛筆,在紙上垂直畫一條線,寫上十的乘冪,從100到1013,將這條縱軸命名為「位元容量」,接著列出可以用來「儲存」資訊的設備。桌上加法器(十個十進位數字)使用的數字輪只能儲存三位元出頭。夏農在103底下寫「穿孔卡(各型態可)」,104注明「單行距打字頁(三十二個符號)」,接著在105附近寫了一個很古怪的東西:「人的遺傳構成」。這是前所未有的想法。華生當時還是印地安納大學動物系的二十一歲學生,DNA的結構要到多年後才被發現。

從這個角度上,我們可以感受,資訊、語言、文明、生命、這一切,其實並不是那麼分門獨立、毫無相關的。語言學家薩皮爾表示(1921):「說話的聲音不是語言的基本事實……語言是一種結構,就內在層面而言,是思想的模具。」「思想的模具,這個說法很華麗,但夏農需要的是從更具體而且可以計數的角度看待語言。就他看來,模式就是贅餘。在日常語言中,贅餘有助於理解,但在密碼中卻是致命缺點。夏農估計英文的贅餘度大約百分之五十。…一般的文字段落可以縮短一半而不會漏失資訊(If u cn rd ths…)」「夏農想出一個優雅的算式,以機率函數計算資訊量―機率的對數(以二為底最方便)加權總合。他算的是某一訊息不可能性的平均對數值,其實就是「意外度」:

H=-Σpi log2 pi

pi是任一訊息的機率。夏農表示pi會不斷出現,這一類量值「做為度量資訊、選擇和不確定性的單位,在資訊理論中扮演重要角色」。的確,H無所不在,一般稱之為訊息的熵或夏農熵,甚至直接稱為「資訊」。「由此產生的單位可稱為二元數位(binary digit),簡稱位元(bit)。」位元是資訊量的最小單位。」看到這個數學式,相信有生物學、生態學背景的人並不會感到太陌生,甚至有一種「他鄉遇故知」的雀躍,在後期熱門的「生物多樣性」的指標計算上,我們終於更深入地了解這些數值結果,在資訊科學發展的源頭中找到「意義」。

「生物不僅會減少環境的無秩序,生物本身就是模式與結構的奇蹟,從骨骼、肉、甲殼、葉子、花、循環系統到代謝途徑都是證明,彷彿我們都是唐吉訶德,來到這個宇宙的目的就是減少熵值。」「一九四三年,薛丁格於都柏林法定公共講座決定回答什麼是生命?這個偉大問題,分子生物學就是這本講座內容編成的書的偉大遺產。薛丁格從一個謎團講起,它稱之為生物穩定性之謎。生物和密閉氣體的差異很明顯,後者充滿機率與變動,無法捉摸,前者的結構卻非常恆定,似乎完全無視於薛丁格的波動力學,不僅在生物體內恆定,還透過遺傳延續到下一代。薛丁格覺得這一點需要解釋。」而威納說:「酶的穩定狀態就是失去活性,生物體的穩定狀態就是死亡。」薛丁格認為,生物能避開第二定律一段時間,至少看起來如此,正是生物讓人感覺「如此奧祕」的原因。薛丁格這位嚴謹的物理學巨星甚至用了一種聽起來有些奇幻(像是宮崎駿動畫中的情節)的說法:「生物以負熵為食。」無怪乎科幻大家克拉克說了那句:「任何高超的科技,無異於魔法!」

當然「資訊」也具備了無限的延伸性,只要觸及真正科學與智慧的探究,就很難固著與縮限在一種特定形式上的事物,即便這樣做是一種方便的過程與必要的手段,真正的精華與讚嘆往往都在於事物發展的流變與脈絡上,例如「電話簿是當年世上最厚、排版最密的書,它是那麼不可或缺,感覺不可能從資訊地表上消失,結果完全相反,剛過二十一世紀就成了垃圾。」資訊載體再重要,也不該模糊、遮蓋我們思辨資訊本身的渴求,如果「當科學家明白資訊的真諦,就開始思考它也許是最基本的單位,比物質還基本。」唯一跟愛因斯坦和波耳共事過的科學家惠勒甚至用一句真言向世人宣告:「萬有源自位元。」

似乎對資訊發展顯露深刻信心的愛倫坡曾說:「沒有思想會消逝,你難道沒有想過話語的物理力量?難道每一個字不都是空氣中的一個脈動?」每一個說出口的字,無論被一百人聽間或沒有人耳聞,都不會消逝在空氣裡,而是會留下無可抹滅的印記。而詩人艾略特對於資訊就沒有這般樂觀,1934年他如此表達:

言語的知識,但不是沉默的知識;

文字(word)的知識,無知於道(the Word)

知識讓我們更接近無知,

無知讓我們更接近死亡,

但接近死亡不代表接近神。

就算無神論者也可以輕易發現,「焦慮取代滿足,渴望和抑鬱形成上癮般的循環。人還在經驗一件事,下一件事會是什麼的想法已經闖了進來。」「這是富足的拮据,再次提醒我們資訊不是知識,知識也不是智慧。因應的策略跟著出現,方法很多,但其實只有兩種:過濾與搜尋。」「選出真實需要功,遺忘需要更多的功。這是伴隨全知而來的詛咒:任何問題的答案也許都在彈指之間……―但我們還是不清楚自己知道什麼。」我們是否該慶幸意義與趣味不是同一件事?更多的資訊或無法滿足的資訊並不等同必然的悲哀,就像「巴哈C大調前奏曲包含多少資訊?做為一組時間和頻率的模式,這首曲子可以被分析、追蹤和理解,但只能到一個程度。音樂和詩一樣,和所有藝術一樣,注定不會有完全的理解。能被徹底掌握的,只會令人感到無趣。」當年,波赫士寫下:「當人說巴別圖書館收錄了所有的書,最初浮現的是無邊的喜悅,所有人都感覺擁有了一份完整無缺的秘密寶藏。任何個人或世界的問題的徹底解答都能在某個六角形中找到。宇宙得到了證明。」波赫士又說:「一切都被寫下,這份確定否定了我們,將我們貶為幻影。」我們,生命,這一切,就只是資訊!

《運動基因》立體封面72dpi.jpg)