- 【科科愛看書】在浩瀚無垠的宇宙中,誰願意寂寞寂寞就好?自古以來,每當人們仰望星空,都希望找到其他生命的痕跡,即便旅途漫長艱辛,我們也從未停止腳步。讓我們跟著《五十億年的孤寂:繁星間尋找生命》了解人類探詢外星生命的故事,或許有生之年,你我便能在光年以外,找到外星好厝邊。

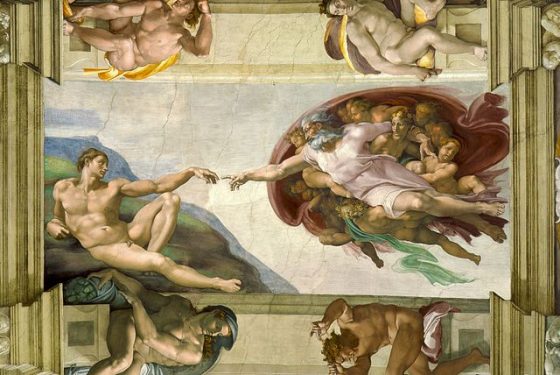

眾星雲集的外星研討會

德雷克對於地球以外必定有其他生命的信心,來自推動奧茲瑪計畫後不久的一場私人會面。

1961 年,美國國家科學院(National Academy of Sciences)的皮爾曼(J.P.T. Pearman)找上德雷克,要他幫忙召集一場綠岸天文台舉辦的小型非正式 SETI (Search for extraterrestrial intelligence,搜尋地外文明計劃)研討會。皮爾曼解釋,這場會議的核心目的是把「SETI 是否能成功偵測到其他星球文明」這件事情給量化出來。後來,綠岸研討會在 1961 年十一月一至三日舉行。

與會的邀請名單不長,但是星光雲集。除了德雷克和皮爾曼之外,還有三位諾貝爾獎得主出席。化學家哈羅德.尤里(Harold Urey)和生物學家喬舒亞.萊德伯格(Joshua Lederberg)都在各自領域得過諾貝爾獎。尤里是因為發現氫的較重同位素「氘」(deuterium)而獲獎;萊德伯格則是因為發現細菌能進行交配,並交換遺傳物質而獲獎。

對於當時仍處在初期的天體生物學(astrobiology)──研究太空生命起源及表現的領域──來說,這兩人是早期的領頭者。

尤里對於古地球上生命起源前的化學特別感興趣,萊德伯格則致力於解釋遙遠行星上的外星生命,要怎麼從長距離外偵測出來。就在研討會進行期間,另一名來賓化學家梅爾文.卡爾文(Melvin Calvin),則因為闡明了光合作用的化學途徑,而獲得諾貝爾獎。

其他與會者的名氣也只是稍微遜色而已。物理學家菲利浦.莫里森(Philip Morrison)與其他作者,共同撰寫了一篇於 1959 年發表的論文,其中主張進行一項如同德雷克 1960 年所進行的 SETI 計畫。達那.艾屈利(Dana Atchley)是無線電通訊系統專家,同時也是微波聯合公司(Microwave Associates Inc.)的主席,該公司捐贈儀器供德雷克進行探索之用。伯納德.奧利佛(Bernard Oliver)是惠普公司(Hewlett-Packard,HP)研究部的副主席,他是 SETI的狂熱支持者,早先還前往綠岸,見證德雷克的第一次探索。

俄羅斯裔的美國天文學家暨綠岸天文台的館長奧托.斯特魯維(Otto Struve),邀請他的明星學生──談吐溫和的 NASA 研究員黃授書(Su-Shu Huang)出席。斯特魯維是光學天文學界的傳奇人物,也是第一批認真思考如何找到繞行其他恆星之行星的人。他和黃授書曾一起研究恆星的質量和光度,如何影響繞行行星適居性的問題。神經科學家約翰.李利(John Lily)也來綠岸簡報他對跨物種溝通的想法,這個想法源自於他圈養瓶鼻海豚的實驗,曾經引起爭議。一頭黑髮且聰明的二十七歲天文學博士後研究員卡爾.薩根(Carl Sagan),當時是來賓名單上年紀最輕、名氣也最小的一個。萊德伯格身為薩根的導師,邀請他列席與會。

找不找得到外星生命?科學家算給你看

安排議程的工作落在德雷克身上。在研討會開始前幾天,他準備好紙筆坐在書桌前,試著要把估計數字 N ──目前存在於我們銀河系中可偵測到的先進文明數目──所涉及的所有關鍵資訊進行分類。

他從最基本開始:很明顯,文明僅可能出現在繞著穩定且長壽恆星的適居行星上。德雷克推論,銀河系中恆星形成的平均速率為 R,為宇宙文明新搖籃的創造,設下一個大略的上限。這些恆星的某個比例 fp,確實會形成行星;而這些行星中又有某個比例 ne,適合生命的存續。德雷克的思考從天文物理學及行星科學,進入演化生物學的領域:這些適居行星當中的某個比例 fl,最終會變成有生命的行星;而這些有生命的行星中會有一定比例 fi,會誕生出有智慧且有意識的存在。當他的思考跳脫到社會科學的範疇時,德雷克變得焦躁不安。他感覺自己已經逼近分類的盡頭以及合理推測的界限。然而,他固執地加速前進:把能發展出將生命訊息溝通於星際的科技,這樣的智慧外星生物比例算做 fc;而一個科技社會的平均壽命是 L。

德雷克相信壽命至關重要,是出於銀河系的浩瀚與悠遠時光,以及「似乎沒有什麼能比光速更快穿越空間」的這個麻煩事實。銀河系大約有十萬光年寬,且幾乎與宇宙本身一樣老,呈現了其他宇宙外星文明若出現,所處的巨量時間空間脈絡。舉例來說,如果一個先進的科技社會平均壽命是幾百年,那麼兩個相距一千光年但同時出現的科技社會,基本上在運用各種力量,好讓兩個帝國在終結之前能達成溝通目標,它們不會有機會連絡到彼此。就算其中一方不知怎麼發現了另一方,等到訊息在一千年後傳到時,送出這訊息的社會也已不復存在。

如果以上數字我們都給出合理的估計,然後將這所有的因素相乘,一個大概的推測數字 N 就會出現。這幾項因素彼此互相關聯:當中若有任何一項的數值低到微不足道,結果得出的 N ──也就是整個銀河系中可偵測到的科技文明估計量,就會急遽下降。把它們串聯在一起所形成的方程式,即便沒算出同一時期存在的宇宙文明之準確估計量,至少也有助於量化人類對宇宙的無知。

十一月一日早上,所有來賓在 NARO 宿舍的一間小客廳就座,邊喝起咖啡的時候,德雷克起身、邁步向前,跟大家報告了他所思考的東西。他沒有站在講台中央對整個房間的人說話,而是背對大家,在一旁的黑板上寫下他那一長串的數字。當他放下粉筆離開時,黑板上寫著:

N=R×fp×ne×fl×fi×fc×L

這串字母被稱為德雷克方程式。雖然德雷克只是想為接下來三天的會議起個頭,但這個方程式和其可能的價值,主導了 SRTI 所有後續的討論及搜尋。

德雷克方程式出現了,那各項數值呢?

在當時,只有 R —即恆星生成速率這項,有被合理地設下界限。天文學家已經仔細研究過銀河系中數個形成恆星的區域。根據這數據,小組中的天文學家很快就把 R 限定在「銀河系中至少一年誕生一顆」這個保守數字上。

他們也決定要專注在似日恆星上。尺寸比我們的太陽大得多的恆星,亮度也會高上很多,只要幾千萬年或幾億年就會燃燒殆盡,沒有太多時間能讓複雜的生命在繞行的行星上誕生。比太陽小得多的恆星,核燃料又太過稀少,雖然可以微弱地發光個好千億年,但要能夠從這微弱光線中得到足夠的溫暖,這顆行星得要非常小心翼翼地貼近恆星,在這距離內恆星的閃焰和重力潮汐,可能會對生物圈造成大浩劫。類似太陽的恆星得在這兩種極端中達到平衡,其亮度足以讓可居住行星存在於遠離恆星爆火的位置,又要能穩定地發亮數十億年。

1961 年,當時還沒有人找到過太陽系以外的行星,所以 fp 的估計值只能仰賴間接證據,而這個估計值從斯特魯維和莫里森的討論中逐漸浮現。數十年前,斯特魯維曾進行先驅研究,測量了不同種類恆星的旋轉速度。結果發現,與我們的太陽相比,非常熱且非常大的恆星旋轉得非常快;而與我們太陽相似或是相較起來較小較冷的恆星,則緩慢旋轉。斯特魯維認為差別在於,似日恆星周遭的旋轉行星會削弱該恆星的角動量,並降低其旋轉速度。

然而,將近一半已知的似日恆星屬於雙星系統,與一顆同樣也會影響其轉動的伴星彼此繞行。研究認為,在雙星系統中,兩顆恆星彼此之間的拉力,可能會干擾其行星的形成。因此斯特魯維推測,只有剩下那一半的單星恆星,才有可能會形成行星。他十分相信,在似日恆星的系統中行星非常相當普遍,以至於早在十年前的 1952 年,他就發表過一篇論文,列出找到行星的兩個觀察策略,預言了半世紀後的系外行星熱。斯特魯維預估,似日恆星中半數會有行星,但莫里森覺得這比例太高了,他猜測在許多孤立恆星周圍,也只會形成零碎的小行星和彗星。他認為 fp 可能的數值應低至五分之一。

接下來,小組討論 ne —即每個恆星系統中可居住行星的數目。黃授書和斯特魯維一起整理他們多年來的研究,假定我們的太陽系是典型的結構,也就是會有為數眾多的行星分散在眾多的軌道上。他們認為,在任何的恆星系統中,至少會有一個區域處在黃授書所謂的「適居範圍」(habitable zone)內,也就是廣義上液態水能在行星表面留存的恆星周圍區域。薩根同意這種說法,並指出行星大氣層中的溫室氣體,可以暖化本來會冰凍的行星,大大擴張了適居範圍的幅度。

該小組回顧太陽系,專注於烤焦的金星和凍結的火星這兩個處在適居帶邊緣的行星。如果它們擁有與當前不同的大氣組成,就有可能會與地球非常相似。若把薩根提出的溫室擴充算入黃授書的適居範圍內,與會者決定,一個恆星系統中可能會有一到五顆適合生命存在的行星。所以他們把 ne 設在一到五的區間中。當然,如果生命的起源是宇宙的僥倖,那麼就算在銀河系中存在著數十億顆可居住行星,也可能除了地球外,沒有一個真的有生命存在。

必然出現的單細胞生物

當討論轉往 fl 的數值──也就是孕育出生命的可居住行星數目時,就進入了尤里和卡爾文的專業領域。1952 年,尤里與他的研究生史丹利.米勒(Stanley Miller)合作調查初期地球的生命起源。那時的地球上充滿著地熱、閃電以及來自年少輕狂太陽的紫外線光束,讓整個環境都是可用能源。於是,兩人決定把一道合適的電流,導入一個裡頭有氫、甲烷、氨和水汽的密封容器中—當時認為這樣的混合氣體模仿了地球的古代大氣層。

尤里和米勒的實驗才進行一週,就合成出有機化合物的「原始湯」(primordial soup)──糖、脂質,甚至還有氨基酸,都是蛋白質的組件。以行星規模運作上百萬年之後,這類的反應顯然能輕易地從無機的化學前身,合成出生命所需的有機成分。在我們的地球上,化石紀錄顯示在地球自形成後開始冷卻起,僅僅幾百萬年生命就開始繁盛其間了。似乎一有可能,生命就立刻出現了。

卡爾文強力主張,在地質時間的尺度上,任何可居住行星出現簡單的單細胞生物,都是必然的過程。

薩根指出,天文學家已在星際氣體與塵埃的雲層中,偵測到氫、甲烷、氨和水,甚至證實某些隕石中富含有機化合物。薩根表示,這些全都顯示了出現類似於早期地球的大氣,是行星形成過程的普遍現象。此外,由於物理及化學法則在各處都一樣,當這些行星被它們的恆星所發出的光線加溫後,就會充滿可用來製造生命的有機組件。原始湯中的有機化合物經過無數次的重覆和排列組合,粗糙的催化酶和自我複製的分子會漸漸出現,而生命的起始也即將到來。

團體中的其他成員都同意:如果有數億年或數十億年的時間,單細胞生命可能會在每一個可居住行星中湧現,因此得出 fl 的數值為一。

想找到智慧生命?看看海豚就知道

當討論 fi,也就是能夠發展出智慧生命的可居住行星之數量時,李利討論了他在加勒比海聖托馬斯島(Saint Thomas)對圈養海豚所做的實驗。李利一開始先提到,海豚的大腦比人類大腦更大,有類似的神經元密度和種類較豐富的皮質結構。他詳述了自己想透過海豚的滴答聲及呼嘯聲,來與牠們進行語言溝通的種種嘗試,也講了海豚拯救迷航水手的故事。

他聚焦在一個案例上,他的兩頭圈養海豚共同拯救了另一頭在游泳池冰冷池水中因過度疲累而溺水的海豚。這頭凍壞了的海豚發出兩聲明顯是在呼救的尖銳呼嘯聲,激發了那兩頭拯救者嘰嘰對談,共同討論出救援計畫,拯救了牠們痛苦的同伴。這個表現讓李利相信,海豚是和人類同時存在的第二種地球智慧生物,能做複雜的溝通、計畫未來行動、具同理心,並有自我反思能力。

莫里森引入「趨同演化」(convergent evolution)的概念,擴大了討論的範圍;這個概念是指,天擇將來自截然不同演化譜系的生物,塑造成同樣的形態,以適應共同的環境和生態棲位。

因此,鮪魚和鯊魚等魚類以及哺乳類的海豚,會共同演化出一種流線型的體型;至於眼睛和翅膀,則分別在動物王國中獨立演化了好幾次。莫里森表示,智力或許也是趨同演化的另一個例子,不只出現在人類及海豚身上,也出現在其他靈長目和鯨目中,例如鯨魚和已絕種的尼安德人身上。就如眼睛和翅膀一般,智力或許也是一種極成功的適應方式,會在行星環境中重覆出現—假如生命先完成「從簡單的單細胞到複雜的多細胞生物」這項基礎演化躍升的話。被莫里森論點打動,綠岸這群科學家樂觀地把 fi 的數值設為一。

科學家表示:宇宙處處是生命!

綠岸會議上,莫里森在德雷克方程式最後兩個最模糊項目的爭辯中,起了關鍵的框架作用。這兩個項目分別是 fc ──智慧生物能發展出可進行星際溝通的社會與科技的機率;以及 L ──高等科技文明的平均壽命。他首先提出,雖然海豚與鯨等生物可能有高等智慧,但以牠們目前的水生形態,似乎注定在宇宙中無法被看見:假設牠們有語言和文明,牠們仍缺乏組裝工具和機器的方法,即便相對而言較簡單的工具也不可能。與會者中沒有一人能想像得出,有一天鯨目文明會建造出任何像是無線電波望遠鏡或是電視廣播天線的東西。但是莫里森表示,在陸地上,歷史顯示科技社會的出現,可能是另一個趨同現象。中國、中東和美洲地區的早期文明都是獨立出現,而大致遵循相似的發展歷程。

然而,社會變遷及科技進展的驅動力,卻是一點也不明顯。儘管中國諸如火藥、羅盤、紙和印刷技術的科技發展,早於歐洲數百年,中國卻從未經歷等同於歐洲文藝復興及其後科學革命和工業革命等事件。西班牙人和葡萄牙人(而非中國人)駕駛海上巨艦探索美洲時,發現了仍使用石器時代技術,而無法與歐洲的鋼鐵槍械火藥匹敵的原住民文化。看來,派船橫越大洋或是傳送星際訊息,不只是科技優劣的問題,也是一個選擇的問題。

一個科技文明是否會嘗試星際通訊,似乎不可預測。面對這樣一個相當主觀的決定,綠岸會議的與會者最終猜測有十分之一至五分之一的智慧物種,會發展出對其他宇宙文明進行探索的企圖和發訊的能力。現在,這團體要思考的只剩下 L ──科技文明的普遍壽命。

在休息時間中,德雷克注意到能讓方程式大幅簡化的某件事:方程式中七項變因裡面,有三項(R、fl、fi)看起來等於一,因此對乘積 N(我們銀河系中可偵測到的文明數量)沒有太大影響。同樣地,另三項(fp、ne、fc)的可能值可輕易地彼此抵消。舉例來說,小組成員猜測,每個恆星系統中可居住行星的平均數目 ne 在一到五之間;而 fp,即擁有行星的恆星則介於二分之一到五分之一間。如果 ne 的數值實際上是二,而 fp 的數值是二分之一,相乘結果就會是一,這表示 N 幾乎沒有受到影響。

考量當時所能取得的最佳證據,地球上這些最聰明的頭腦得出了結論:到頭來,宇宙是個頗宜人的適居之所,充斥著有生命的行星。

想看外星人?拜託先別毀滅自己!

理所當然地,在繞行其他恆星的其他行星上,會有許多好奇的心智仰望著他們的夜空,同樣想知道他們是否孤立於世。然而德雷克聲稱,無論恆星的數目或可居住行星的數目,或是生命、智慧生命以及高科技社會有多常出現,他推測真正控制宇宙中現有科技文明數量的,就只有其壽命。也就是 N = L。

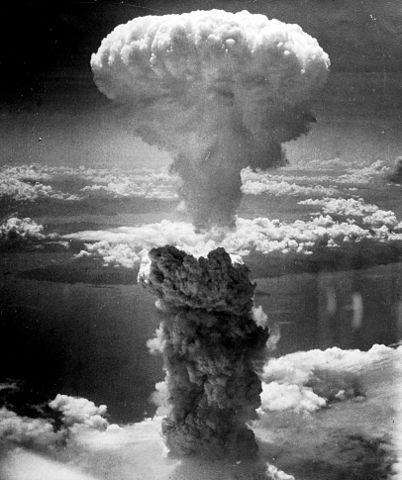

這個想法讓莫里森顫抖起來。在所有綠岸會議的與會者中,只有他一人打從心底覺察到,我們的「現代」有可能以多快的速度消逝。

在二次世界大戰期間,他參與了曼哈頓計畫(Manhattan Project),並於 1945 年七月十六日,在新墨西哥州阿拉莫葛多(Alamogordo)目睹原子彈首度試爆。一個月後,在南太平洋的天寧島(Tinian)上,莫里森親自組裝了後來丟在日本長崎的原子彈。數萬名平民被這顆原子彈的火球燒成灰燼;另有數萬人因為二度灼傷以及暴露在放射落塵中緩慢死去,這全都起於兩磅重的鈽所產生的核子分裂。

當日本投降為戰爭劃下尾聲時,美國派出一隊科學家前往廣島和長崎,近距離評估原子武器帶來的破壞,莫里森就是其中一員。不久之後,他成為裁減核武器的有力支持者,但一切都已太遲。蘇聯已開始進行發展原子彈的緊急計畫,並在 1949 年成功試爆了它的第一顆核彈。

在緊接而來的軍備競賽中,美國和蘇聯都成功利用更強大的熱核融合,將等同於數百顆長崎核彈的毀滅力量,塞進每一顆炸彈之中。結果是,囤積的熱核武器(即氫彈)要在單一核戰中殺害數億生靈都還綽綽有餘。那些能倖存於這種核武屠殺中的人,將面臨嚴重破壞的行星生物圈,以及一個陷入新黑暗時代的世界。綠岸會議結束不到一年,古巴飛彈危機將整個世界帶往熱核戰爭的邊緣;隨著時間過去,越來越多國家成功獲得核武力量。在發展一個全球社會、無線電望遠鏡和行星火箭的同時,人類也發展了大規模的毀滅武器。

莫里森沮喪地想著,這種毀滅既然有可能在這裡發生,在別處也就有可能會發生。或許所有的社會都會走上類似的軌跡,而差不多就在它們即將取得摧毀自己的能力時,才有機會被更廣大的宇宙看見。他繼續在飛快的腦袋中計算──事實上,如果一個發展至此的文明,在灰飛煙滅之前只能多撐個十年,那麼不管是什麼時候,整個星系中可能都只有一個可發出訊息的行星系統。我們已見到銀河系中唯一一個文明,也就是我們自己。莫里森認為,尋找外星文明存在的證據最令人信服的理由,就是去瞭解我們自己的文明是否有機會成功度過當前的科技青春期。或許一個來自其他星球的訊息,能為人類自我毀滅的傾向打個預防針。

願大家都能活過世界末日

薩根企圖反駁這種末日預言,指出我們不能排除一種可能,就是某些科技文明在發展大規模摧毀武器之前甚至之後,就達到了全球穩定及繁榮。它們可能已掌控了它們的行星環境,並進一步到行星以外的其他地方開拓新的資源。他認為,這樣一個充滿力量和智慧的社會,可能會去預防或承受幾乎所有的自然災難。

理論上來說,它可以持續數億年甚至數十億年的地質時間,其壽命與其母星持續發亮的時間一樣久。如果那個文明打算逃離它垂死的太陽,到其他的行星系統殖民,這樣它或許就能永遠持續下去。

關於「科技文明不但能解決眾多行星內部的問題,更能解決星際旅行的相關難題」這看法,薩根在所有與會者中顯然是最樂觀的。在宇宙某處,就算不在銀河系中,至少在無數個星系的某處,有不朽者在恆星之間度過它們無窮盡的年日。薩根認為,我們有可能會成為其中一員。

在與會者就 L 的問題辯論到筋疲力盡後,德雷克站起來說,他們已達成共識。他說,科技文明的存續期間,可能相對短到至多持續一千年,或是長到超過一億年之久。如果壽命真的是德雷克方程式的關鍵考量,那就暗示了銀河系有一千至一億個科技文明。而一千顆行星文明的意思就是,銀河系每一億個星球當中就會有一個。如果這個數字那麼低,我們人類要找到任何一個溝通對象就會非常困難,因為離我們最近的文明極可能在好幾千光年之外。

相反地,如果存在一億個文明,意即每千個星球中就有一個,我們就能期盼從它們那邊聽到消息。德雷克在 1961 年提出的最佳估計值,是介於兩個極端值之間:他推測 L 可能大約是一萬年,因此和我們同時散布在銀河系各處的科技文明,可能總共有一萬個。德雷克的估計讓成功偵測到外星文明依舊困難,但並非全然超出我們的能力之外,這點恐怕不是巧合:在他的計算中,最終的偵測成功只需監視一千萬顆恆星,雖然這個探索可能要花上數十年,甚至數百年。

研討會尾聲,當賓客們喝著慶祝卡爾文獲得諾貝爾獎而留下的香檳時,斯特魯維舉杯敬酒:

「敬 L 值。願它最終被證明為極大的數字。」

本文摘自《五十億年的孤寂:繁星間尋找生命》,八旗文化出版。