- 【科科愛讀書】人類花了數百萬年學習和思考,才從那個連「科學」怎麼寫都還沒一撇的古早時代,到今天能夠運用科技超越肉身的限制,探索小粒子的無窮和大宇宙的廣袤。但是人類的璀璨成就絕非是一蹴可幾,而是建立在無數先人的跌跌撞撞之上,這過程其中也不乏許多學校沒教、卻相當有趣的故事。就讓《科學大歷史》帶你坐上時光機重回科學史萌芽的年代,來一趟精彩的發現之旅吧!

亞里斯多德的研究方法,和後來的科學還有一個重要的衝突:他是做定性研究(qualitative),而不是做定量研究(quantitative)。如今的物理學,即使是簡單的高中物理,都是計量的科學。

修基礎物理學的學生會學到,時速六十英里的汽車每秒移動八十八英尺;蘋果每掉落一秒鐘,加速度是每平方秒三十二英尺;他們會以數學計算你一屁股坐進椅子時,椅子對你的脊椎所產生的瞬間反作用力可能大於一千磅。亞里斯多德的物理學完全不是那樣,而且他還大聲抨擊有些哲學家試圖把哲學「變成數學」。

比起計算,更重視目的

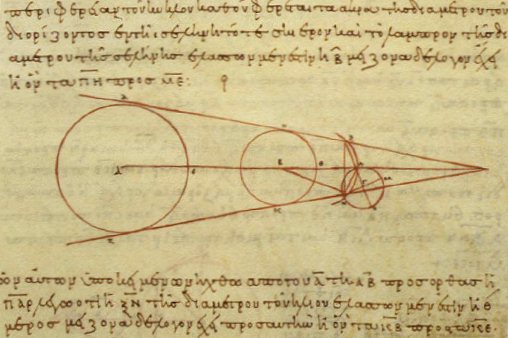

當然,在亞里斯多德那個年代,想把自然哲學轉變成計量學術,會因為古希臘的知識有限而受到阻礙。亞里斯多德沒有碼錶,沒有秒針,他甚至沒想過用精確的時間間隔來思考事件。此外,那個年代的代數和算術,跟泰勒斯的年代相比,也沒有進步多少。那時連加號、減號、等號都還沒發明出來,也沒有數字系統或「時速幾英里」的概念。

不過,十三世紀以及後來的學者在計量物理學上的進步,也沒有用到多麼先進的工具和數學,可見工具和數學不是方程式、衡量、數字預測等科學的唯一阻礙。更重要的因素在於,亞里斯多德跟其他人一樣,對計量描述不感興趣。

即便是在研究運動時,亞里斯多德的分析也只限於定性分析。例如,他對速度只有模糊的概念,比如「同樣的時間內,有些東西跑得比較遠」,這種說法讀起來好像幸運餅乾裡的籤文,但是在亞里斯多德那個年代,大家覺得那樣的描述已經夠精確了。既然他對速度只有定性分析,就更不可能知道我們在中學裡學到的「加速度」了。尤其古今差異那麼大,如果有人有時光機可以回到古代,把牛頓的物理學文件拿給亞里斯多德看,那對他來說也只是天書罷了。他不僅無法瞭解牛頓所謂的「力」或「加速度」是什麼意思,而且也沒有興趣。

亞里斯多德進行深入的觀察時,真正讓他感興趣的是:運動和其他的改變似乎都會朝著某個目的發生。例如,他所瞭解的動作不是一種應該衡量的東西,而是一種現象,其目的是可以辨識的,比如馬拉動車子以便在路上行進,羊四處走動以尋找食物,老鼠奔跑以免遭到捕食,公兔與母兔交配以繁衍更多的兔子。

亞里斯多德認為宇宙是一個和諧運作又龐大的生態系統,各種目的隨處可見。例如,降雨是因為植物需要水分才會成長,植物成長才能供動物食用。葡萄籽長出葡萄藤,雞蛋孵出小雞,都是讓種子和雞蛋裡的潛力展現出來。打從遠古時代開始,人類就根據個人經驗來瞭解世界。所以,在古希臘時代,分析實體世界中各種事件的目的,遠比用畢達哥拉斯及其追隨者所發明的數學定律去解釋那些事件還要自然。

科學進展停滯兩千年

這裡我們再次看到,在科學中,你「問對問題」很重要。即使亞里斯多德接受畢達哥拉斯的概念,即使他相信自然是依循計量定律,但他依然不會注意到那個概念,因為他對定律的計量細節不感興趣。他比較在乎的問題是,為什麼物體會依循那些定律。什麼原因迫使琴弦或掉落的石頭以某種數字規律地運作?這才是讓亞里斯多德感興趣的問題。而這就是他的理念和現今的科學研究最大的差異-—他注意的是自然界裡的「目的」,現今的科學不是注意那些東西。

亞里斯多德分析的特質—-尋找目的-—對後來的人類思維有極大的影響。這讓他深受古往今來許多基督教哲學家的喜愛,但是那也阻礙了科學進步長達兩千年,因為和指引現代研究的科學原則完全不符。兩顆撞球相碰時,牛頓率先提出的定律(那背後沒什麼宏大的目的)可用來判斷接下來會發生的狀況。

科學的興起,最初是源自於人類想要瞭解世界及尋求意義的根本慾望,所以當初亞里斯多德為了尋找目的而研究的動機, 如今依然引起許多人的共鳴。對想要瞭解天災或其他悲劇的人來說, 「事出並有因」的概念也許可以帶給他們一些慰藉。相較之下,科學家堅持宇宙不受任何「目的」的指引,可能會讓那些人覺得科學似乎很冷酷無情。

不過,這還有另一種看法,也是我很常從父親那邊聽來的一種見解。每次談到「目的」時,我父親通常不會提起發生在他身上的事,而是提起他和我母親相識之前,我母親經歷過的某件事。那時她才十七歲, 納粹占領了她的家鄉。 其中一個納粹不知道是基於什麼原因,下令幾十個猶太人(包括我媽)排成整齊的隊伍,跪在雪地上。接著,那個人從每一排的排頭走到排尾,每走幾步就往其中一個俘虜的頭部開槍。如果這是上帝或自然的宏大計畫,我父親一點都不想跟那種上帝扯上關係。對我父親這樣的人來說,相信我們的人生無論有多悲慘或多成功,其實和恆星爆炸都是受制於同一套定律,而且這些事情無論是好是壞,最終都是一種恩賜、一種奇蹟,都是源自於那些支配世界的枯燥方程式。這樣想的話,對他們來說反而是一種解脫。

儘管亞里斯多德的理論主宰了自然界的相關思維、一直到牛頓那個年代,但是那段期間還是有許多的觀察家質疑他的理論。

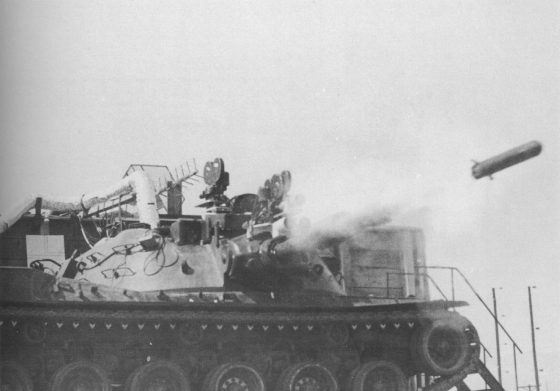

一顆砲彈的飛行,是因為空氣的推進?

以「物體不做自然運動下,唯有對它施加外力才會移動」這個概念為例,亞里斯多德自己也發現,這個說法讓人不禁想問:用力射箭、擲標槍,或是扔出拋射體之後,是什麼力量繼續推動它們。他的解釋是,由於自然「厭惡」真空的狀態,拋射體射出去以後,空氣粒子會衝到拋射體的後方,繼續推進那個拋射體。日本似乎把這個概念成功套用在把乘客塞進東京地鐵內。不過,連亞里斯多德本人對這個理論也沒有多大的熱情。該理論的缺陷到了十四世紀變得更加明顯,因為那時大砲大量地出現,空氣粒子在沉重的砲彈後面推著砲彈前進,這種說法似乎很荒謬。

同樣重要的是,發射大砲的士兵其實也不太在乎究竟是空氣粒子、還是無形的小精靈推著砲彈前進。他們真正想知道的是,砲彈會循著怎樣的軌跡飛行,尤其是那個軌跡最後是否會抵達敵人的頭上。這種理論和實務的脫節,顯現出亞里斯多德和後代科學家之間的實質鴻溝:對亞里斯多德來說,拋射體軌跡(不同瞬間的位置和速度)之類的議題根本無關緊要。但是如果有人想運用物理學定律來做預測,這些議題就很重要了。所以,後來取代亞里斯多德物理學的科學(亦即可以計算砲彈軌跡的科學)和流程的計量細節有關,它們會衡量力道、速度、加速度,而不管那些流程的目的或哲理。

亞里斯多德知道他的物理學並不完美。他寫道:

「我的是第一步,只是一小步,不過我也花了很多心思和勞力。這應該以第一步來看待,並寬容對待。諸位讀者或聽講者,如果你認為我在這個起步已經盡力而為了······就會肯定我所做的,並容我把它留給其他人去完成。」

這裡,亞里斯多德說出了他和後來許多物理學天才都有的一種感覺。我們認為牛頓、愛因斯坦等人無所不知,對其知識充滿了自信,甚至有些自大。但後面我們會看到,他們就像亞里斯多德一樣,對很多事情感到不解,而他們自己也都有自知之明。

「研究亞里斯多德的學說,就是研究自然」

公元前三二二年,亞里斯多德過世,享年六十二歲,死因似乎是胃病。一年前,他以前的學生亞歷山大死後,那個親馬其頓的政府遭到推翻,他逃離了雅典。雖然亞里斯多德在柏拉圖的學苑裡待了二十年,他在雅典始終感覺像外人一樣。關於雅典,他寫道:「同樣的事情,對外地人和本地人來說並非一樣恰當,讓人無所適從。」不過,亞歷山大過世後,要不要繼續留下來變得很重要,因為任何和馬其頓有關的人都可能遭到攻擊,他很清楚蘇格拉底遭到政治處決已經有了先例,一杯毒芹汁就足以徹底反駁任何哲學論點。亞里斯多德始終是一個深謀遠慮的思想家,他想要逃離雅典,不想冒著犧牲成仁的風險。他為自己的決定提出了一個崇高的理由--避免雅典人再次犯下「反哲學」的罪過。不過,那個決定就像亞里斯多德的人生態度一樣,其實非常務實。

亞里斯多德過世以後,萊西姆學苑的學生以及評論其著作的人把他的思想代代相傳。中世紀初期,他的理論連同所有的相關知識逐漸沒落,但是在中世紀盛期又受到阿拉伯哲學家的重視,西方學者就是從阿拉伯哲學家那裡得知亞里斯多德的學說。他的思想經過一些修改後,最後變成羅馬天主教會的官方哲學。所以,接下來的十九個世紀,研究自然就是指研究亞里斯多德的學說。

我們已經看到人類如何發展出發問及充滿求知慾的大腦,以及發明那些用來解題的工具 (書寫、數學和定律的概念)。希臘人學習運用理性來分析宇宙以後,人類因此抵達「科學」這個輝煌新世界的岸邊。不過,那只是展開更大探險的起點。

本文摘自《科學大歷史:人類從走出叢林到探索宇宙, 從學會問「為什麼」到破解自然定律的心智大躍進》,漫遊者文化出版。