2006 年,楊龢之先生應筆者之請,寫過一篇千餘字短文〈宮刑與宦官〉,在《科學月刊》2006 年 7 月號刊出。同年底,楊先生將該文擴充成長文〈宦官閹割雜談〉,刊《中華科技史學會會刊》第10期(2006年12月)。

楊先生的〈宮刑與宦官〉以及〈宦官閹割雜談〉,都將宮刑想成和清代宦官閹割一樣,因而都有這麼一段:「就技術而言,閹人比閹雞、閹豬難得多。閹割雄性禽畜只需取下『滷蛋』,問題不大;製造宦官則需連『香腸』一併去除,於是除了傷口可能感染外,至少還有兩重風險。一是這樣的手術要截斷幾條動脈,必須能有效止血;二是傷口痊癒之前無法排尿,極可能引發尿毒症。有一關過不了人命就報銷了。」

筆者略諳解剖學,可以印證楊先生的說法,摘除睪丸,甚至切除整個陰囊,都遠比切除陰莖簡單。陰囊左右各有一條精索,由輸精管、動脈、靜脈等構成,只要紮住精索,就可以止血;至於防止發炎,古時有不錯的刀創藥。然而,切除陰莖就非同小可。

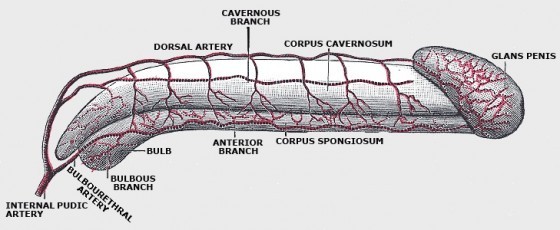

陰莖的供血,主要來自陰部內動脈,進入陰莖,分枝成海綿體動脈、陰莖背動脈及尿道球動脈,各有兩條。割斷陰莖,將割斷六條動脈!動脈血的壓力大,一旦割斷,血液會噴射而出,不易止血,這是動脈通常位於組織深層的原因。以陰莖來說,表層上所見的血管都是靜脈。

尿道貫穿陰莖,因而割斷陰莖,不能以結紮的方式止血——紮得鬆無濟於事,紮得緊豈不將尿道封死!再說,清代宦官閹割是將陰莖齊根切除,這從清末所拍攝的宦官下體照片可以證明。古時沒有止血鉗等外科器械,即便結紮也無從著力。

清代專司宦官閹割者只有兩家——南長街會計司衚衕的畢家(畢五)及地安門外方磚衚衕的劉家(小刀劉)。兩家的閹割技術皆為家傳,其施術細節以及用藥配方等等,恐怕永遠成謎了。

根據楊先生大文,太平天國曾閹割三千幼童,無一存活。然而,秦始皇曾發宮刑、徒刑者七十萬人建阿房宮。宮刑是古時的五刑(黥、劓、剕、宮、大辟)之一,周、秦時盛行,秦法嚴厲,動輒遭到宮刑,如果像清代宦官閹割般割除陰莖,哪會有那麼多人存活?再說,漢文帝廢除黥、劓、剕、宮等肉刑,到了景帝,下令「死罪欲腐者許之」,於是宮刑成為死刑的替代刑,可見宮刑不會致死。

因而筆者推論,古時的宮刑可能像閹割動物般,只摘除睪丸或切除陰囊;古時的宦官閹割,也未必都如同清代。筆者有此推論,但文獻無徵,問題一直擱在心中。

2009 年春假期間,有幸受邀訪西安,參加祭黃陵活動,4月5日回程那天上午,參觀位於機場附近的漢陽陵(漢景帝墓)博物館。這是座建於地下的遺址博物館,2006 年開幕,展廳分上下兩層,文物和遊客完全用玻璃隔開,設備十分先進。

我們先參觀上層,透過腳下的玻璃,觀看一座座陪葬坑。陽陵共有八十一座陪葬坑,展廳建在封土東北的十座陪葬坑上。身穿漢代長衣的女解說員指著腳下的一座陪葬坑說,裡面的陶俑是宦者俑,我馬上想起楊先生的那篇文章和自己的推論,由於光線幽暗,又有段距離,看不清楚。我問解說員,怎麼知道是宦者俑?她面無表情地說:「看性徵。」

來到展廳下層,視線與陪葬坑平齊,但仍看不清陶俑的細部,或許解說員看出我對宦者俑有興趣,帶著我們來到一座櫥窗,指著四尊裸體陶俑說:「兩邊的是宦者俑。」陽陵陶俑約實體三分之一大小,衣著已腐朽無存,我仔細打量,中間兩尊是女俑,兩邊的宦者俑都沒有陰囊,但有短小的陰莖。既然為了防閑而閹割的宦官都沒切除陰莖,僅屬刑罰的宮刑更沒必要,前後一關聯,先前的推論應當是正確的。

看了那兩尊宦者俑,幾乎已可確定,當時宦官並不割除陰莖。相較於陽陵出土的男俑,那兩尊宦者俑的陰莖特別小,可能是幼時即已閹割,影響發育所致。幼時閹割,成長後不論生理或心理都不會對女性產生慾望,這是歷來宦官多取幼童閹割的原因。

中國的宦官要到什麼時候才割除陰莖?楊先生大文提到,明末宦官、宮女有十萬之眾,其中宦官占大多數;另據楊先生告知,各王府也有宦官,總數難以估計。我們不禁要問:如果像清代宦官閹割般割除陰莖,哪來那麼多畢五、小刀劉般的閹割專家?但據信修明《老太監的回憶》一書,清宮宦官不超過三千六百人,說不定因為清代宦官人數少,專擅此術的才只剩下兩家。

楊先生那篇大文的結尾說:「所得多僅是轉述的二手資料,難為論據的憑依。因此本文就只能草成一般論述,或許永遠沒機會發展成嚴謹的學術論著了。」同理,筆者一時也寫不成論文,就假本欄目掛個號吧。

(原刊《科學月刊》2009年5月號)

-200x200.jpg)