人類的音樂比任何樂器都古老

早在我們雕刻象牙或骨頭之前許久,肯定已經使用聲音戲耍出旋律、和聲與節奏。現代人類所有族群都會唱歌、演奏樂器和舞蹈。

這種普遍性意味著我們的祖先早在發明樂器以前,已經是音樂的愛好者。如今所有已知的人類文化之中,音樂都出現在類似情境裡,比如愛情、搖籃曲、治療和舞蹈。這麼說來,人類的社會行為通常少不了音樂。

化石證據同樣顯示,五十萬年前的人類已經擁有能發出現代口語和歌聲的舌骨。因此,在我們製造樂器之前幾十萬年,人類的喉嚨就已經能夠說或唱出語句或歌詞。

口語和音樂何者先出現,目前還無從確定。其他物種也具有感知語言和音樂所需的神經組織,顯示我們的語言和音樂能力只是原有能力的精緻化。

左右腦的劃分

人類以左腦處理口說語言(其他哺乳類或許也是在同樣的部位處理同類的聲音),其他聲音則是傳送到負責處理音樂的右腦。或許左右腦共同處理,左腦利用聲音在不同時間呈現的細微差異理解語義和語法,右腦則用音頻的差異來捕捉旋律和音色等細節。

但這個劃分並非絕對,顯示語言和音樂之間沒有明確的分隔線。語言的抑揚頓挫和音韻會啟動右腦,歌曲的語義內容卻是點亮左腦,那麼,歌曲和詩文讓我們左右腦的運作相互交織。

所有的人類文化都有這種現象,都將文字融入歌曲裡,而口說語言的意義有一部分來自語言本身的音樂性。在嬰兒時期,我們根據母親聲音的速度和音頻辨識她。成年以後,我們用音頻、拍子、力度、音質和音調傳情表意。

在文化的層面,我們結合音樂和語言,將最珍貴的知識傳遞下去:澳洲的歌行(song line);中東與歐洲的禱文吟誦、聖歌和詩篇;桑族(San)入神舞的「呼喊敘事」;以及全世界不同族群各異其趣的詠唱方式。

這麼說來,器樂(instrumental music)性質特殊,跟歌曲和口語有所區分。它是一種完全脫離語言的音樂。最早的製笛師也許研究出如何創造超越語言特性的音樂。在這方面,他們或許跟其他動物找到了共通性。

動物們也有音樂和語言

昆蟲、鳥類、蛙類和其他物種的聲音也許有自己的文法和句式,卻肯定不屬於人類語言的範疇。如果器樂確實讓我們感受到超越語言或先於語言的聲音,那麼這是一種矛盾的體驗。

人類對工具的使用為時不久又獨一無二,透過這樣的活動,我們超越語言,體驗到聲音的含義與細節。我們的動物親族或許仍然這樣體驗聲音,演化成為人類之前的祖先肯定也是。器樂或許帶領我們的感官回到工具和語言出現之前的體驗。

打擊樂的出現可能也早於口語或歌曲。由於鼓的材質多半是生活中常見的皮革或木頭,不耐久存、容易腐朽,考古學上的證據因此相當稀少。已知最早的鼓只有六千年歷史,出現在中國,但人類打鼓的歷史應該久遠得多。

在非洲,野生黑猩猩、倭黑猩猩和大黑猩猩都使用鼓聲做為社交信號。這些猩猩表親使用雙手、雙腳和石頭敲擊身體、地面或樹木的板根。

這意味著我們的祖先可能會擊鼓,或許用來傳達身分或領域訊息,在此同時凝聚成團結合作、節奏一致的群體。相較於其他類人猿,人類鼓聲的節拍更有規律,也更精準。有趣的是,對許多黑猩猩族群而言,用石塊敲擊樹木可說是一種儀式。

黑猩猩會選擇特定樹木,在選定的每個地點疊出石堆。牠們不但把石頭存放起來,還會將它們拋或扔向樹木,發出砰或喀嗒聲。牠們敲擊樹木時,通常一面發出洪亮的「噓喘」,一面用手腳擊打樹幹。那麼,黑猩猩和人類都會將敲擊聲、嗓音、社會展演和儀式結合在一起。

這個現象告訴我們,人類音樂的這些元素,歷史比我們的物種更悠久。

最古老的緣起仍成謎

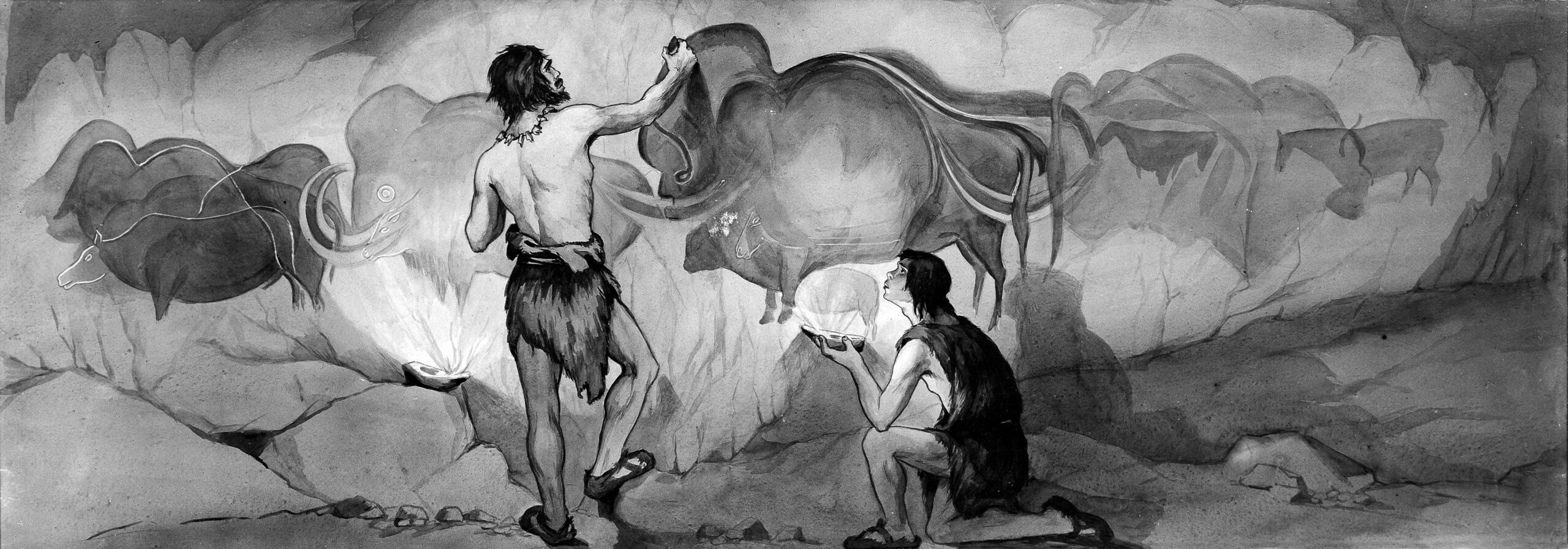

人類音樂最古老的根源究竟從什麼時間點開始,目前還是個謎,器樂與其他藝術形態之間的關係卻比較清楚。世上已知最古老的樂器,就埋葬在已知最古老的具象雕像旁,二者都來自洞穴裡人類遺跡的最底層。

它們底下的沉積層已經看不到人類的痕跡,而後,在更深處是尼安德塔人的工具。在地球上的這個位置,器樂和具象藝術同時出現,就在解剖學意義上的現代人最早抵達歐洲冰雪大地的時刻。

樂器與具象雕刻品有個共通概念,那就是物質經過三度空間的修改,可以變成活動的物件,刺激我們的感官、心靈和情感,如今我們稱之為「藝術的體驗」。笛子與雕像的並置告訴我們,在奧瑞納文化時期,人類的創意不只展現在單一活動或功能上。工匠的技藝、音樂的創新與具象派藝術彼此連結。

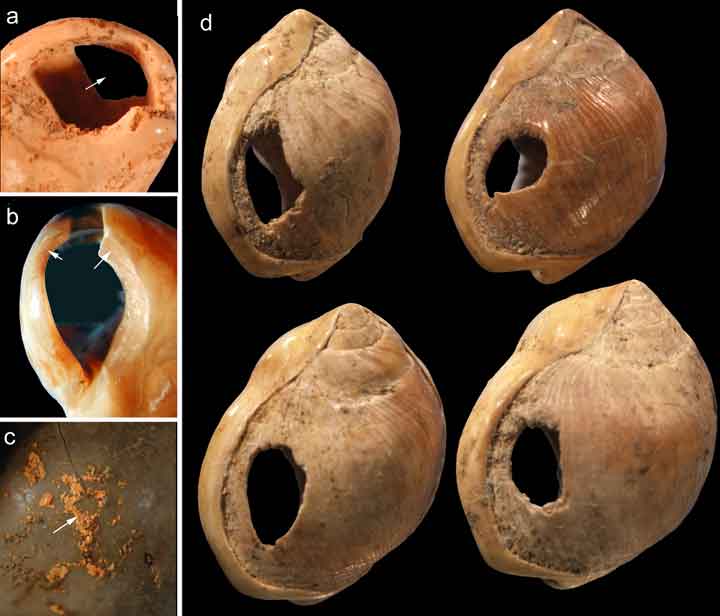

最早期的人類藝術也為藝術形式之間的相關性提供佐證。已知最早的繪畫是抽象的,而非具象。這些繪畫來自七萬三千年前,掩埋在南非布隆伯斯洞窟(Blombos Cave)的沉積層裡。在那個洞穴裡,有人用赭石筆在易碎的岩石上畫出交叉陰影圖案。這個圖案所在的沉積層還有其他創意作品存在,比如貝殼珠子、骨錐、矛頭和赭石鐫刻的作品。

只是,現階段的紀錄顯示,德國南部洞穴立體藝術品製作工藝發展的速度,可能與使用顏料的具象藝術不一樣。笛子和小雕像似乎沒有經過刻意著色,它們所在的洞穴也沒有壁畫裝飾。在這個地區,要等到更後期的馬格達連文化(Magdalenian,大約這些笛子出現後再經過兩萬年),才有明顯以赭色顏料塗畫的岩石裝飾。

歐洲另一個奧瑞納文化遺址、西班牙北部的埃爾卡斯蒂洞窟(El Castillo),發展軌跡卻是不同。洞穴裡的圓盤壁畫時間超過四萬年,在同一面牆壁上有個三萬七千年前的手掌圖案。不過,據我們目前所知,這個時期在這個地區並沒有立體藝術創作。

同樣的,蘇拉威西洞穴的具象壁畫也跟任何已知雕刻作品無關。這些差異透露的,是考古紀錄有欠完整,而不是人類藝術的發展歷程。目前看來,立體藝術作品(雕像與笛子)最早發展的時間和地點似乎與繪畫不同。

見證音樂的悠久歷史

這段悠久的歷史重塑我們對更近期藝術的體驗。望著舊石器時代的笛子和小雕像,我想到大英博物館、紐約大都會藝術博物館和羅浮宮的人潮。有時我們會排隊幾小時,只為了看一眼人類藝術與文化的重要時刻。但在德國鄉間這座小博物館裡,我們見識到藝術更深遠的根源。

我張開雙臂。假設我雙手之間的距離是已知人類音樂與具象藝術存在的時間,冰河期的笛子和雕刻品的位置會在我左手指尖,跟蘇拉威西的洞穴壁畫一起。各大博物館裡的主要藝術品的位置則在我右手伸直的指尖,是過去一千年來的產物。

這絕不代表過去幾百年來的藝術創作不重要,相反的,紀錄遠古人類精湛藝術的遺址和博物館既與更近期的作品相得益彰,也為人類的藝術創作尋根溯源。藝術在與每個地區的動物和環境的關係中誕生,又藉著舊石器時代人類的高超技藝與想像力向上提升。

——本文摘自《傾聽地球之聲》,2022 年 11 月,商周出版,未經同意請勿轉載。