新加坡濱海灣花園最近剛開幕,大規模整合創新綠色科技與生物多樣性,提高綠色空間標準,由政府出資5.04億英鎊,重新開發濱海灣,這座101公頃的超級公園由三座花園組成,靈感來自英國「伊甸計畫」,該計畫共同創辦人斯密特(Tim Smit)認為「這是一大成就,在動機與目標中不忘土地的價值」,也是種「強而有力的工具,可提升區域社會意識」。

新加坡濱海灣花園最近剛開幕,大規模整合創新綠色科技與生物多樣性,提高綠色空間標準,由政府出資5.04億英鎊,重新開發濱海灣,這座101公頃的超級公園由三座花園組成,靈感來自英國「伊甸計畫」,該計畫共同創辦人斯密特(Tim Smit)認為「這是一大成就,在動機與目標中不忘土地的價值」,也是種「強而有力的工具,可提升區域社會意識」。

本文原載於獨立永續專業團體「未來論壇」雜誌Green Futures,照片來源:濱海灣花園

本文其他語言版本: 英語

轉載自 This Big City 城事

新加坡濱海灣花園最近剛開幕,大規模整合創新綠色科技與生物多樣性,提高綠色空間標準,由政府出資5.04億英鎊,重新開發濱海灣,這座101公頃的超級公園由三座花園組成,靈感來自英國「伊甸計畫」,該計畫共同創辦人斯密特(Tim Smit)認為「這是一大成就,在動機與目標中不忘土地的價值」,也是種「強而有力的工具,可提升區域社會意識」。

新加坡濱海灣花園最近剛開幕,大規模整合創新綠色科技與生物多樣性,提高綠色空間標準,由政府出資5.04億英鎊,重新開發濱海灣,這座101公頃的超級公園由三座花園組成,靈感來自英國「伊甸計畫」,該計畫共同創辦人斯密特(Tim Smit)認為「這是一大成就,在動機與目標中不忘土地的價值」,也是種「強而有力的工具,可提升區域社會意識」。

本文原載於獨立永續專業團體「未來論壇」雜誌Green Futures,照片來源:濱海灣花園

本文其他語言版本: 英語

轉載自 This Big City 城事

本文與 PAMO車禍線上律師 合作,泛科學企劃執行

走在台灣的街頭,你是否發現馬路變得越來越「急躁」?滿街穿梭的外送員、分秒必爭的多元計程車,為了拚單量與獎金,每個人都在跟時間賽跑 。與此同時,拜經濟發展所賜,路上的豪車也變多了 。

這場關於速度與金錢的博弈,讓車禍不再只是一場意外,更是一場複雜的經濟算計。PAMO 車禍線上律師施尚宏律師在接受《思想實驗室 video podcast》訪談時指出,我們正處於一個交通生態的轉折點,當「把車當生財工具」的職業駕駛,撞上了「將車視為珍貴資產」的豪車車主,傳統的理賠邏輯往往會失靈 。

在「停工即停薪」(有跑才有錢,沒跑就沒收入)的零工經濟時代,如果運氣不好遇上車禍,我們該如何證明自己的時間價值?又該如何在保險無法覆蓋的灰色地帶中全身而退?

過去處理車禍理賠,邏輯相對單純:拿出公司的薪資單或扣繳憑單,計算這幾個月的平均薪資,就能算出因傷停工的「薪資損失」。

但在零工經濟時代,這套邏輯卡關了!施尚宏律師指出,許多外送員、自由接案者或是工地打工者,他們的收入往往是領現金,或者分散在多個不同的 App 平台中 。更麻煩的是,零工經濟的特性是「高度變動」,上個月可能拚了 7 萬,這個月休息可能只有 0 元,導致「平均收入」難以定義 。

這時候,律師的角色就不只是法條的背誦者,更像是一名「翻譯」。

施律師解釋「PAMO車禍線上律師的工作是把外送員口中零散的『跑單損失』,轉譯成法官或保險公司聽得懂的法律語言。」 這包括將不同平台(如 Uber、台灣大車隊)的流水帳整合,或是找出過往的接單紀錄來證明當事人的「勞動能力」。即使當下沒有收入(例如學生開學期間),只要能證明過往的接單能力與紀錄,在談判桌上就有籌碼要求合理的「勞動力減損賠償 」。

根據警政署統計,台灣交通違規的第一名常年是「違規停車」,一年可以開出約 300 萬張罰單 。這龐大的數字背後,藏著兩個台灣駕駛人最容易誤判的「直覺陷阱」。

陷阱 A:我在紅線違停,人還在車上,沒撞到也要負責? 許多人認為:「我人就在車上,車子也沒動,甚至是熄火狀態。結果一台機車為了閃避我,自己操作不當摔倒了,這關我什麼事?」

施律師警告,這是一個致命的陷阱。「人在車上」或「車子沒動」在法律上並不是免死金牌 。法律看重的是「因果關係」。只要你的違停行為阻礙了視線或壓縮了車道,導致後方車輛必須閃避而發生事故,你就可能必須背負民事賠償責任,甚至揹上「過失傷害」的刑責 。

數據會說話: 台灣每年約有 700 件車禍是直接因違規停車導致的 。這 300 萬張罰單背後的僥倖心態,其巨大的代價可能是人命。

陷阱 B:變換車道沒擦撞,對方自己嚇到摔車也算我的? 另一個常年霸榜的肇事原因是「變換車道不當」 。如果你切換車道時,後方騎士因為嚇到而摔車,但你感覺車身「沒震動、沒碰撞」,能不能直接開走?

答案是:絕對不行。

施律師強調,車禍不以「碰撞」為前提 。只要你的駕駛行為與對方的事故有因果關係,你若直接離開現場,在法律上就構成了「肇事逃逸」。這是一條公訴罪,後果遠比你想像的嚴重。正確的做法永遠是:停下來報警,釐清責任,並保留行車記錄器自保 。

另一個現代駕駛的惡夢,是撞到豪車。這不僅是因為修車費貴,更因為衍生出的「代步費用」驚人。

施律師舉例,過去撞到車,只要把車修好就沒事。但現在如果撞到一台 BMW 320,車主可能會主張修車的 8 天期間,他需要租一台同等級的 BMW 320 來代步 。以一天租金 4000 元計算,光是代步費就多了 3 萬多塊 。這時候,一般人會發現「全險」竟然不夠用。為什麼?

因為保險公司承擔的是「合理的賠償責任」,他們有內部的數據庫,只願意賠償一般行情的修車費或代步費 。但對方車主可能不這麼想,為了拿到這筆額外的錢,對方可能會採取「以刑逼民」的策略:提告過失傷害,利用刑事訴訟的壓力(背上前科的恐懼),迫使你自掏腰包補足保險公司不願賠償的差額 。

這就是為什麼在全險之外,駕駛人仍需要懂得談判策略,或考慮尋求律師協助,在保險公司與對方的漫天喊價之間,找到一個停損點 。

除了有單據的財損,車禍中最難談判的往往是「精神慰撫金」。施律師直言,這在法律上沒有公式,甚至有點像「開獎」,高度依賴法官的自由心證 。

雖然保險公司內部有一套簡單的算法(例如醫療費用的 2 到 5 倍),但到了法院,法官會考量雙方的社會地位、傷勢嚴重程度 。在缺乏標準公式的情況下,正確的「態度」能幫您起到加分效果。

施律師建議,在談判桌上最好的姿態是「溫柔而堅定」。有些人會試圖「扮窮」或「裝兇」,這通常會有反效果。特別是面對看過無數案件的保險理賠員,裝兇只會讓對方心裡想著:「進了法院我保證你一毛都拿不到,準備看你笑話」。

相反地,如果你能客氣地溝通,但手中握有完整的接單紀錄、醫療單據,清楚知道自己的底線與權益,這種「堅定」反而能讓談判對手買單,甚至在證明不足的情況下(如外送員的開學期間收入),更願意採信你的主張 。

在這個交通環境日益複雜的時代,無論你是為了生計奔波的職業駕駛,還是天天上路的通勤族,光靠保險或許已經不夠。大部分的車禍其實都是小案子,可能只是賠償 2000 元的輕微擦撞,或是責任不明的糾紛。為了這點錢,要花幾萬塊請律師打官司絕對「不划算」。但當事人往往會因為資訊落差,恐懼於「會不會被告肇逃?」、「會不會留案底?」、「賠償多少才合理?」而整夜睡不著覺 。

PAMO看準了這個「焦慮商機」, 推出了一種顛覆傳統的解決方案——「年費 1200 元的訂閱制法律服務 」。

這就像是「法律界的 Netflix」或「汽車強制險」的概念。PAMO 的核心邏輯不是「代打」,而是「賦能」。不同於傳統律師收費高昂,PAMO 提倡的是「大腦武裝」,當車禍發生時,線上律師團提供策略,教你怎麼做筆錄、怎麼蒐證、怎麼判斷對方開價合不合理等。

施律師表示,他們的目標是讓客戶在面對不確定的風險時,背後有個軍師,能安心地睡個好覺 。平時保留好收入證明、發生事故時懂得不亂說話、與各方談判時掌握對應策略 。

從違停的陷阱到訂閱制的解方,我們正處於交通與法律的轉型期。未來,挑戰將更加嚴峻。

當 AI 與自駕車(Level 4/5)真正上路,一旦發生事故,責任主體將從「駕駛人」轉向「車廠」或「演算法系統」 。屆時,誰該負責?怎麼舉證?

但在那天來臨之前,面對馬路上的豪車、零工騎士與法律陷阱,你選擇相信運氣,還是相信策略? 先「武裝好自己的大腦」,或許才是現代駕駛人最明智的保險。

PAMO車禍線上律師官網:https://pse.is/8juv6k

討論功能關閉中。

本文轉載自顯微觀點

火山灰掩蓋的龐貝古城中,科學家再度發掘價值非凡的考古地點:一座翻修重建中的民宅,其珍貴之處在於工地現場的工具與建材原料完好封存於西元79年,維蘇威火山爆發的時刻。現代科學家得以利用顯微鏡、能量散射X光譜(Energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS)、立體X光等科技深入分析原料成分,探究古羅馬建築工藝細節。

古羅馬建築物能夠長久矗立,建材韌性是不可或缺的關鍵。散布於帝國領土、綿長堅固的引水道(aqueduct)就是文明遞嬗中備受讚嘆的例子。其中數座引水道經歷修繕,迄今持續運作,西元前19年建立的少女水道(Acqua Vergine)今天依然為羅馬城內的噴泉供應來自20公里外的活水。

現代混凝土(concrete)具備抗壓、廉價、靈活等優點的同時,也有容易龜裂與腐蝕、難以修復等問題。現代高樓大廈需要以混凝土包裹鋼筋,才能達到維持近百年的高強度。尚未掌握鋼筋強化技術的古羅馬建築師,卻能以混凝土建造出核心架構長存超過2000年的大型公共建設,這種差異是材料科學家無法忽視的。

近數十年間,材料科學界普遍認為古羅馬混凝土(Roman concrete)原料中的火山灰(pozzolan)是其堅強韌性來源,因為加入水與熟石灰後,火山灰中豐富的二氧化矽(SiO2)與氧化鋁(Al₂O₃)可以形成水合矽鋁酸鈣(C-A-S-H. Hydrated Calcium Aluminosilicate)或水合矽酸鈣(C-S-H. Hydrated Calcium Silicate)膠體,提升羅馬混凝土的強度與耐腐蝕性。

但是,水合矽酸鈣並非羅馬混凝土所特有,今日最常見的混凝土原料「波特蘭水泥(Portland Cement)」就飽含矽酸鹽,與水混合後也能形成強化結構的C-S-H膠體。且現代混凝土也能展現水泥帶來的微弱自癒能力,但波特蘭水泥建成的現代建築,預估壽命大多不到百年,遠不如以穩固穹頂籠罩信徒千年的羅馬萬神殿。

2023年,麻省理工大學(MIT)材料科學家馬西奇(Admir Masic)研究團隊發表對古羅馬建材的成份分析,指出羅馬混凝土中特殊的「石灰塊(lime clasts)」提供了材料自癒能力,可能是古羅馬公共建築屹立不搖的關鍵。

石灰塊在顯微鏡下看來是數毫米大小的白色石塊,過往被材料科學家認為是羅馬混凝土品質控管不嚴的產物,但是馬西奇團隊的目光停留在這些未曾被科學界細究的「雜質」上。

馬西奇團隊指出,在古羅馬學者維特魯威(Vitruvius)和老普林尼(Pliny the Elder)的記載中,當時對混凝土原料之一的石灰石(limestone, CaCo3 . 碳酸鈣)純化標準相當嚴格,成品必須要呈現純白粉狀。因此他們認為,混凝土中普遍存在的石灰塊不是古羅馬建材商品管鬆散所致,而是刻意加入的材料。

馬西奇團隊前往義大利中部普里維諾(Privernum)的古羅馬遺跡進行採樣,遺跡牆壁使用的砂漿(motar, 水泥混合水與砂礫等材料,比混凝土少了碎石等骨材,其他成分相近)中散佈著比水泥基質顆粒更大的亮白石灰塊。

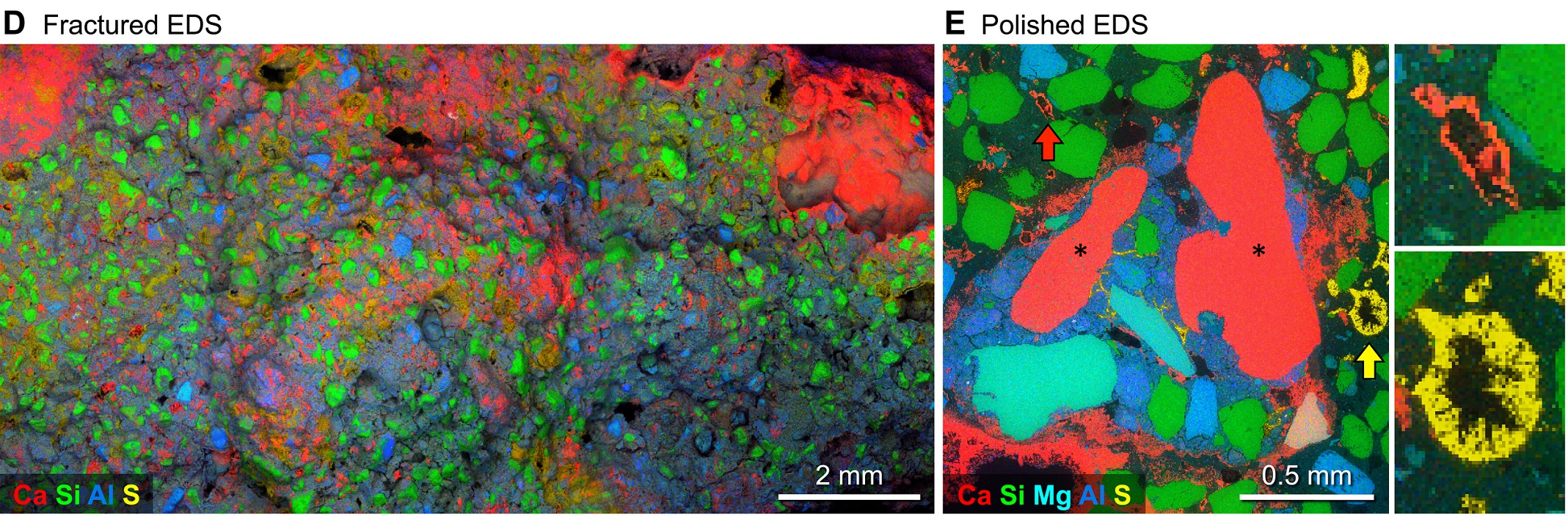

透過以能量散射X光譜(EDS)、X光散射、共軛焦拉曼光譜、掃描式電子顯微鏡分析這些構成牆壁近2000年的砂漿,研究團隊發現其中的石灰塊主要以鈣質構成,而且是來自生石灰(CaO, quicklime),現代建築工法已不再將這種材料加入混凝土中。

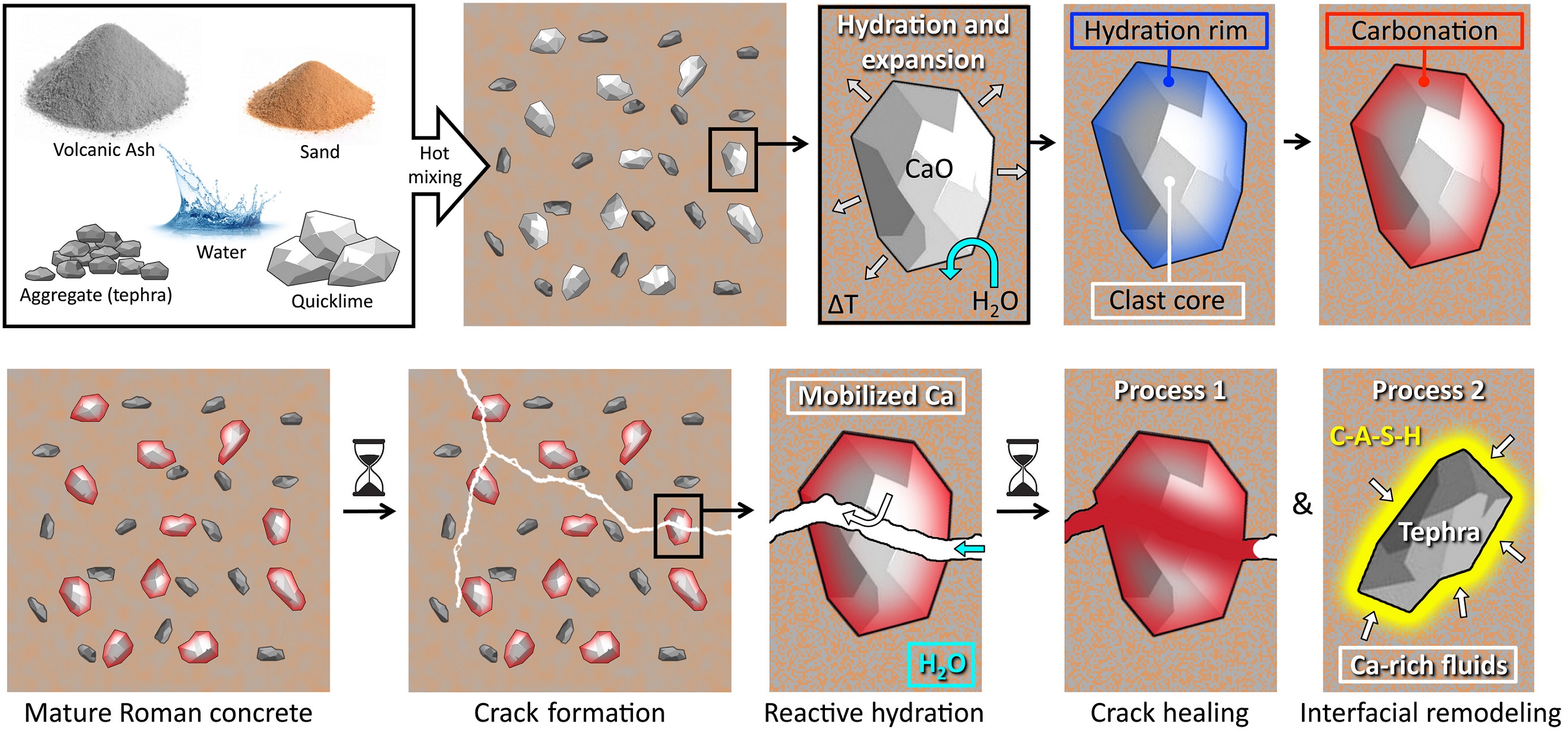

馬西奇論及,基於史料與現代技術,多數人相信古羅馬建築工使用熟石灰(Ca(OH)2, slacked lime. 氫氧化鈣,來自生石灰加水)混合火山灰、水以及其他骨材形成混凝土,類似現代工法。但透過精密儀器分析樣本成份,他推論古羅馬帝國曾採用熱混合(hot mixing)技術,以生石灰取代/混入熟石灰,與其他材料、水混合製成混凝土。

在熱混合過程中,生石灰不會全數與水反應產生熟石灰與熱能,部分會形成不均勻分布的細小石灰塊。而這些石灰塊在混凝土乾燥的同時,會經歷表層的水化、擴張,最終碳酸化成為較為穩定的碳酸鈣外層。而石灰塊內層則保持著生石灰(CaO)的狀態與活性。

構成建築物的羅馬混凝土若受到強大拉力,產生裂隙,諸多石灰塊的穩定外層很可能隨之裂開,並暴露出飽含生石灰(CaO)的核心。在自然降雨之下,經過石灰塊核心的水流會獲得鈣離子,並使鈣離子與周遭的基質反應,在裂縫中形成碳酸鈣,使裂縫在延伸擴大之前就被填補。

裂縫中飽含鈣離子的水流,也能在混凝土中的火山灰顆粒旁引發火山灰反應(pozzolanic reaction),生成穩固的水化矽鋁酸鈣或水化矽酸鈣,對裂縫產生「癒合」效果,讓整體結構更加強韌。馬西奇稱這種定型後發生的火山灰反應為「後期火山灰反應(post-pozzolanic reaction)」,與製作混凝土的反應作出區別。

馬西奇團隊更採用實驗觀察熱混合技術對古羅馬混凝土和現代混凝土強韌度的影響。他們將不同工法製成的混凝土柱從中分裂,造成5公厘的裂縫,再讓水流持續流經裂縫30天。

未使用生石灰進行熱混合的混凝土柱,僅出現一般水泥具有的小幅自癒能力,稍稍縮小裂縫。而具有石灰塊的古羅馬混凝土柱,則持續癒合,在水流第20天左右完成自我修復,水流幾乎完全無法通過。

古羅馬混凝土驚人的自癒能力引發熱議,並非所有材料科學專家都認同以生石灰為核心的熱混合理論。

更啟人疑竇的是,熱混合法並不符合維特魯威記錄的熟石灰建築工法。他在公元前30年左右著作的《建築十書》(De architectura)是唯一流傳後世的古歐洲建築著作,從文藝復興以來,就缺少足以挑戰其權威的建築史料,遑論馬西奇團隊基於成分分析的理論。

馬西奇團隊為了奠定更強的論證基礎,在2024年前往龐貝古城尋找證據。他們在民宅工地遺跡發現的建材原料,正包含熱混合工法的原料:生石灰與火山灰的乾燥混合物。這些原料與建築工具一起堆放在尚未完成的牆體旁邊,被公元79年噴發的火山灰封存至今。

馬西奇團隊透過偏振光顯微鏡、電子顯微鏡等分析方法比對乾燥材料堆、未完成的牆體、已完成的牆體,確認了這些預拌的熱混合材料與牆體的混凝土、砂漿成分相符,支持他們的假說:古羅馬帝國龐貝城在公元前79年以熱混合工法製作混凝土。

這項材料科學考古發現不僅補充了古代建築史料的缺漏,也創立了新的建築材料理論,為未來的建築材料提供自癒功能的靈感。或許在數年之內,具備自癒能力、壽命長達上百年的大型建築就會動工。而人們也能期待更加環保、安全、需要遠見的都市規劃。

馬西奇團隊透過多樣方法及跨領域探索,穿越時空檢驗了古羅馬熱混合法工藝的假說。他們在遺跡搜索考古證據,以科學分析技術交替分析樣本,更研讀古羅馬史料,發現維特魯威與老普林尼雖然以 ’macerata’ 敘述以水消化生石灰,製作出熟石灰的過程。但維特魯威提及建築結構用的石灰消化過程,會轉而採用 ’extincta’ 一詞。

儘管在文獻中的古代拉丁文 macerata 和 extincta 都被用來指稱「生石灰加水消化為熟石灰」,並未在考古學界與材料學界引起太多注意。但馬西奇團隊懷疑,這種字眼的轉換可能暗示了古羅馬建築結構中的石灰並非來自「先製成熟石灰,再混入水與其他原料」,而是「生石灰直接混入水與其他原料」的熱混合工法。

就如馬西奇團隊最新論文提及的,即使是古代文獻,也無法盡錄古羅馬從共和時期到帝國時期的建築文化變遷。透過顯微鏡與X光譜等現代科技,搭配古遺跡的妥善保存與發掘,我們今日依然有機會理解千年前的人類,如何利用更有限的科技,達成宏偉巧妙的文明成就。

討論功能關閉中。

本文為 內政部建築研究所 廣告

當我們談論「建築」時,你的腦海中浮現的是什麼?是鋼筋混凝土構成的冰冷牆壁?還是僅僅能遮風避雨的空間? 在過去的數千年裡,建築被視為「被動」的存在。它們靜靜地在那裡,承受日曬雨淋,等待人類去開窗、去點燈、去調整空調。如果這棟房子是一具軀殼,那麼過去的它,是沒有靈魂、沒有神經的「死物」。

因此,當我們想要在建築上減少碳排,往往都是些很被動的過程:降低建造時的碳排、減少用電。

然而,隨著科技的發展,我們正站在一個歷史的轉折點上 。智慧建築(Intelligent Building)是指藉由導入資通訊系統及設備之手法,使空間具備主動感知(Active Sensing) 的智慧化功能,以達到安全健康、便利舒適、節能永續目的之建築物。這意味著,如果你還認為智慧建築只是裝了自動門或聲控燈的房子,那你可能完全低估了這場演化的幅度。智慧建築正在從一個被動的「殼」,演化成一個具備生命特徵的「有機體」。

為什麼我們需要這種演化? 首先是為了生存。在全球追求「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略」的背景下,建築物作為能源消耗的大戶,必須變得更聰明才能達成節能永續。其次是為了照護。面對高齡化社會的挑戰,建築必須具備「健康管理」的能力,主動守護居住者的生理狀態。最後是為了安全。在氣候變遷導致的極端天氣與地質風險下,建築需要更敏銳的神經系統來預判災難。

內政部建築研究所特別訂定《智慧建築評估手冊》,指明智慧建築的評估指標。 只是堆砌昂貴電子設備的,不能再稱為智慧建築,而必須是人類為了回應環境劇變,利用資通訊系統(ICT)作為人工神經,賦予空間「看、聽、思考」的能力,終極目標只有一個:在最節能的狀態下,提供人類最安全、健康、便利的生存環境 。

一個聰明的生物,首先要有發達的神經系統。在智慧建築的架構中,這被稱為「基礎設施指標」 。這套系統是建構智慧建築中各項系統連結、溝通與傳輸所需的資通信網路架構。

建築物內的垂直主幹佈線必須採用「光纖化架構設計」。光纖(Fiber Optics)不僅具備極高的傳輸頻寬,更擁有體積小、易擴容、抗干擾的特性 。這就像是生物演化出粗壯且傳導極快的中樞神經,確保海量數據能在建築大腦與感測器之間順暢流動。

除了有線的骨幹,智慧建築還佈建了全方位的無線傳輸網絡。這要確保電梯內、地下室等每個角落都有強穩的訊號,這是智慧建築與外界溝通的基本本能。再來,還要建構無線物聯網(AIoT),利用 Bluetooth、ZigBee 或 NB-IoT 技術,將環境中的微小變動——如空氣品質、溫溼度或設備運轉資訊——匯集到數據庫 。

還有,智慧建築的神經系統設計必須考慮「未來」,也就是「擴充性」與「備援機制」。當主路由斷訊時,備援網路必須在毫秒間接管,確保數據不中斷;當新的 AI 技術出現時,現有的光纖架構還要能輕易升級 。這種設計讓建築具備了神經的可塑性,能隨著科技的進步而持續進化,而不是在完工五年後就變成了科技廢墟。

此外,為了保護這套脆弱的神經系統,資訊安全也被提升到了基礎設施的核心位階 。這包含了防火牆、雙因子認證,甚至是非對稱的區塊鏈加密機制,確保建築的感知數據不會被外部駭客竄改或截斷 。

有了神經,還需要大腦。智慧建築的維運管理(Operation Management)系統,就是它的核心意識所在。 現在,建築的大腦不再只是被動地接收訊息,而是具備了自我意識的雛形。它透過整合 BIM(建築資訊模型)與數位孿生(Digital Twin)技術,在虛擬世界中建立了一個一模一樣的自我 。

這份「意識」並非從交屋那天才開始,而是從施工階段就開始孕育。在建造過程中,智慧建築就已經開始記錄自己的成長過程。資材追蹤能確保每一根鋼筋、每一方水泥都符合設計標準 。 這些數據最終匯集成「靜態數據庫」,成為建築一生中最重要的「初始記憶」。

當建築進入營運階段,它的大腦開始處理大量的動態數據。最神奇的功能在於預測性維護。傳統建築是等電梯壞了才修,但智慧建築能分析馬達的震動與溫度曲線,在故障發生前兩週就發出預警,通知維修人員進行「預防性治療」。這不僅讓維修成本更低,也讓居住更安全與可靠。

關鍵來了,在「生物」的定義中,「反應」是一個關鍵要素。當危險來臨時,生物會本能地閃避或應對。智慧建築在「安全防災(Safety & Disaster Prevention)」指標中,演化出了強大的免疫系統與反射神經 。

這套系統的核心在於偵知、顯示、連動的鐵三角架構 。

假設有一場火災發生。智慧建築的感測器嗅到煙霧的瞬間,它會啟動一連串複雜的生理反射:

這種像是科幻電影中太空船的「毫秒級」連動,能將人為判斷錯誤的可能性降到最低,與時間賽跑,保護生命。

除了應對自然災害,建築也具備針對「人為威脅」的免疫力。 透過影像辨識、電子圍籬與防盜警報系統,建築能區分住戶與入侵者 。當發生入侵或求救訊號時,系統會立即連動周遭的照明與廣播設備,進行嚇阻並同步錄影存證 。甚至連地下室的有害氣體(如一氧化碳)濃度過高時,建築也會自動啟動送排風設備進行「排毒」 。

這就是智慧建築的生存哲學:它不僅是一個避難所,它本身就是一個會主動防衛的戰士。

作為一個龐大的能量消耗體,智慧建築懂得如何精準地調節自己的能量代謝。這對應的是「節能管理(Energy Management)」指標 。

節能不再只是換裝 LED 燈具那麼簡單,而是進入了智慧化管理的層次。

在 AI 時代,這些智慧化管理都迎來了超進化。建築會自動分析過去的用電數據,模擬不同的環境參數(如室外溫度、日照強度、人流量),預測出最省電的運行模式 。這種精準的能耗管理,除了省電費,更是為了達成 2050 淨零排放的生存策略。

節能的同時,住在裡面的我們也要感到舒適。就像恆溫動物需要維持體溫恆定,智慧建築也致力於維持室內環境的恆定性。這就是健康舒適(Health & Comfort)指標的核心 。

這種「以人為本」的調節,讓居住者能處於最舒適、最健康的狀態,讓建築真正成為一個能呼吸、會調節的有機生命體。

演化從未停止。當建築智慧化程度不斷提高,過去許多我們認為僅與施工階段有關的項目,也可以納入管理,方便我們計算建築完整生命週期的碳排放。例如是否使用預鑄工法來減少施工廢棄物與工時、是否使用到了具備感知與自修復能力的智慧建材、甚至是跨建築的數據群管理的智慧管理雲平台。智慧建築正在打破單一建築的界限,向智慧社區、智慧城市張開聯網。

建築是我們遮風避雨、休息的所在。但在這個氣候變遷劇烈、能源稀缺且人口老齡化的時代,傳統建築已經漸漸無法滿足人類的生存需求。我們需要的不再只是一個遮風避雨的洞穴,而是一個有神經、有大腦、懂代謝、且具備強大生存本能的智慧有機體。

智慧建築會在你感到悶熱前為你開啟微風,會在危險來臨時為你開闢生路,會在能源短缺時為地球精打細算。它不只是你住的地方,它是你的守護者、你的管家,更是你在這個複雜世界中,最親密、最可靠的生存夥伴。這,就是智慧建築存在的真正意義。

討論功能關閉中。