MIT媒體實驗室的實體媒體小組帶你一窺未來的顯示裝置:

構成螢幕的不再是像素,而是原子!

我們活在一個觸控式螢幕的時代,那你有沒有想過未來的使用者介面會是怎樣呢?還會只是在螢幕上虛幻的像素,還是會變成你真的可以摸到和互動的顯示介面?

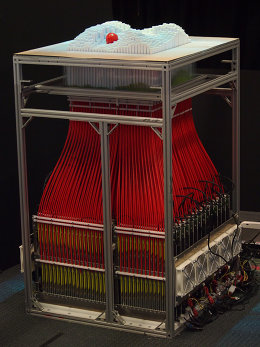

MIT媒體實驗室的實體媒體小組的Daniel Leithinger和Sean Follmer,就相信未來的電腦的顯示是要摸得到的,於是在他們大老闆是石井裕教授(Prof. Hiroshi Ishii)的指導下,開發出了:inFORM,MIT對未來介面的最新想像。InFORM的表面能夠3D改變,就像是黏土一樣,使用者不只可以跟電腦裡的檔案互動,還可以透過這個裝置跟千里外的朋友握手。

看完影片之後,有沒有覺得跟北京奧運開幕時,由人一個個站立蹲下排字的表演很像?但這些立方塊又不像人可以自己動,需要接到旁邊的筆電操控,不只將電腦數據轉換成實體模型,甚至要在手壓下去的時候,inFORM的表面也要跟著凹下去。這方面的技術就是借用新一代Xbox中Kinect能夠偵測全身體感的技術了。

簡單來說,inFORM是一個不只能夠顯示各種光線,更能呈現形狀的顯示器。想像你一邊跟千里外的人講Skype,一邊互相丟接球,或是一邊一起搓黏土,甚至互相擊掌。另外一個應用是,我們可以在實際空間中,修改原本純粹數位化的檔案。比如說在電腦上畫好了一個3D模型,透過inFORM就可以在三度空間中顯示出來,甚至可以用手摸、用手去調整、去捏捏看,最後把成品再存回數位檔案。

在全世界都愛上觸控式螢幕時,傳統科技那些經典的旋鈕、要真的用力按下去的按鈕、要轉的刻度盤,都在時代理被淘汰、消失。實體媒體小組覺得這是一個很大的問題:「現在的軟體設計都比硬體好太多,變化更多。因此我們現在都被螢幕綁住,對著一個黑色的長方形,而沒有太多實際上的互動。黑莓機就是因為這樣不見的。」Leithinger表示。

換句話說,現在這些觸控裝置,只是讓我們「模擬」操作那些機件,而不是實際「動手」調控。Follmer認為不該如此:「身為人類,我們演化出跟環境實體互動的能力,但是在二十一世紀的今天,我們喪失了這些本應引領我們的觸覺,我們天生用來跟環境聯繫的感官知覺。在轉變成現在的數位介面時,這些深切微妙的感覺就消失了。」

解決方法就是針對「物質」寫程式,inFORM就是一個物質操作介面,可以透過程式操控變成任何實體。在這個觸控的時代,我們已經開始使用更簡化的數位圖像介面,排斥高度寫真(skeuomorphism)的介面,像是有筆記本扣環,翻頁還會捲起來的數位筆記本,已經開始被認為俗不可耐。實體媒體小組也認為未來這種仿製實物的設計一定會退流行,因為未來的趨勢是「超形態」(supermorphic),設計並迅速變形成任何功能的物體。

雖然inFORM目前只是提供觸感介面開發的沙盒(Sandbox,擬真測試環境),但也不能就這樣小看inFORM,認為只是一種有趣的想法而已。「我們在想像未來的各式可能,inFORM就是其中一個正在測試開發的。」雖然產品離真正上市還有一段距離,消費者期待的用途和形式可能會很不一樣,但是Follmer 和Leithinger都相信3D觸感介面的時代就快來臨了。

Follmer說:「十年前,媒體實驗室的人在研究手勢操控,現在已經普及變成產品,像是Microsoft Kinect 還有Nintendo Wiimote等。所以不管以後的使用者介面會長成怎樣,都不再是顯示像素的世界,而是加上時間和形體變化的3D觸感介面。這裡說的以後,就是五年到十年後,所以我認為設計師該開始思考,這些改變會帶來的影響。」

全文編譯自CoDesign:MIT Invents A Shapeshifting Display You Can Reach Through And Touch

補充:

目前的手勢辨認,是實體進入虛擬世界。