本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位。

- 採訪撰文│陳儀珈

- 美術設計│林洵安

解析大屯火山群的岩漿庫

天哪!原來我家旁邊住了一座活火山?位於臺灣北部的大屯火山群,近年已被地球科學家推斷為活火山,繁華的天母、北投與士林就在它的山腳,距離臺北 101 大樓甚至只有 15 公里。為了評估災害風險,發現活火山還不夠,我們還必須深入了解岩漿庫。「研之有物」專訪中央研究院地球科學研究所黃信樺副研究員,看他如何將地震波當作 X 光,解析大屯火山群的岩漿庫構造。

用震波,幫大屯山拍一張「X 光」照片吧!

自中央研究院於 2016 年證實大屯火山群為活火山以來,科學家不斷試圖了解更多大屯山岩漿庫的資訊,以評估大屯火山群對大臺北地區的災害風險。

今年,中研院地球所黃信樺副研究員利用震波資料,進一步找出宛若圓柱牛奶罐、位於地下 8 公里的岩漿庫,其直徑約 8 公里、高度約 12 公里,論文已於 2021 年 3 月初發表於《科學報告》(Scientific Reports)。

這個藏在地底下 8 公里的岩漿牛奶罐,是怎麼被黃信樺找出來的?

蛋糕只要一刀切開,就可以把內餡看得一清二楚;然而礙於技術和成本,面對腳下的土地,我們不能像切蛋糕一樣,一下就看清楚地底結構。那科學家是怎麼分析火山的「內餡」呢?

聰明的地球科學家,搬出了「地震波」這個媲美 X 光的好工具!

地球每天都會發生成千上萬的地震,當地震波傳過重重地層、抵達地表測站後,就像是替地底做了一次完整掃瞄,而地球科學家只要蒐集這些地震波,就可以破譯出藏在震波中的地質訊息。

對地球科學家來說,每一個地震,就像一個個 X 光的發射器,而發射出的地震波就是 X 光,因此,用地震波去理解地底構造,就像是用 X 光去拍地底的 X 光照片。

這個技術,就是大名鼎鼎的震波層析成像(Seismic Tomography)。

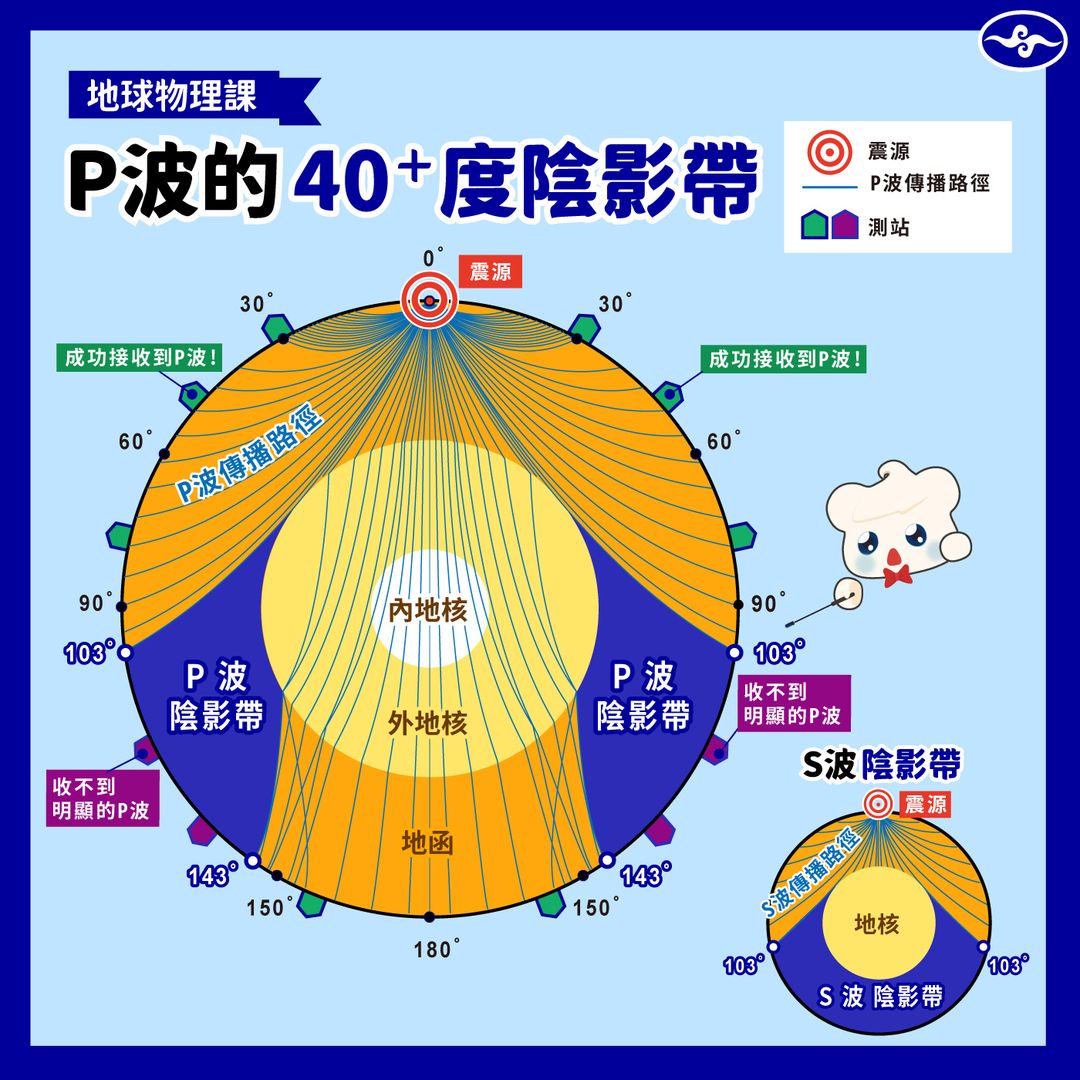

當地震波經過不同地質條件的地層時,會改變地震波傳遞的速度和性質,例如 P 波經過液體時,速度會下降,而 S 波因為穿不過液體,會直接不見。因此,當地球科學家只要收集到來自四面八方的地震波後,就可以推估出地底構造的幾何形貌。

從黃石公園的超級火山,到「死而復生」的大屯火山群

為什麼一直到了 2021 年,地球科學家才順利解析大屯火山群的岩漿庫?這是因為有了震波層析成像技術還不夠,還要有工具和震波資料才行。

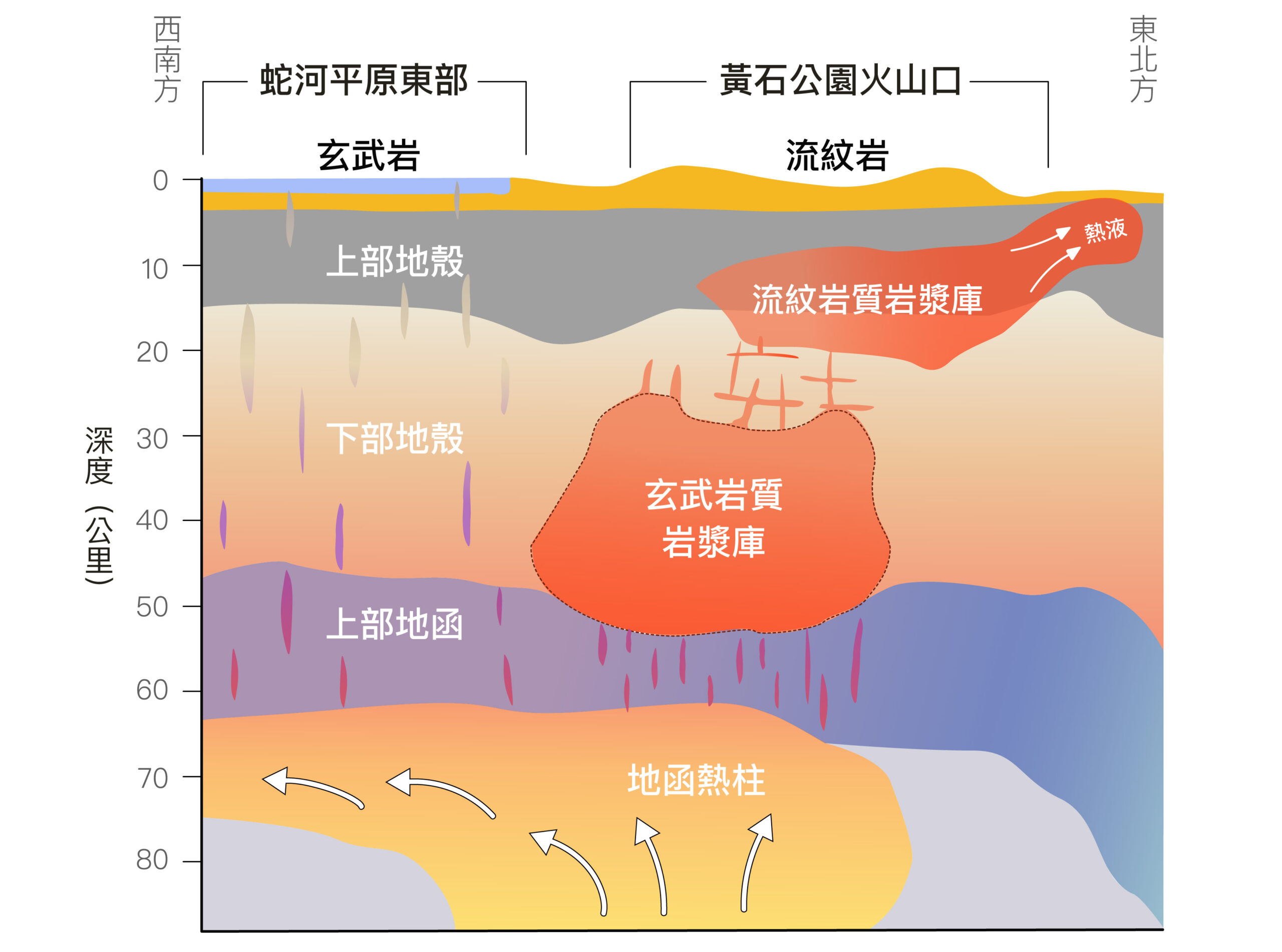

2014 年時,黃信樺正在美國猶他大學進行研究,機緣巧合之下,他參與了黃石公園的計劃,使用震波層析成像技術,在原本已知的大型岩漿庫底下,找到了一個更深、更巨大的岩漿庫。如此意想之外的研究發現,也讓黃信樺的論文成功登上《科學》期刊(Science)。

反觀臺灣,因為不像美國一樣擁有密集、均勻的地震測站,不足以讓學者對大屯火山群做完整的「X 光掃描」,因此在 2014 年時,臺灣學者對於大屯火山的岩漿庫仍然是一知半解。

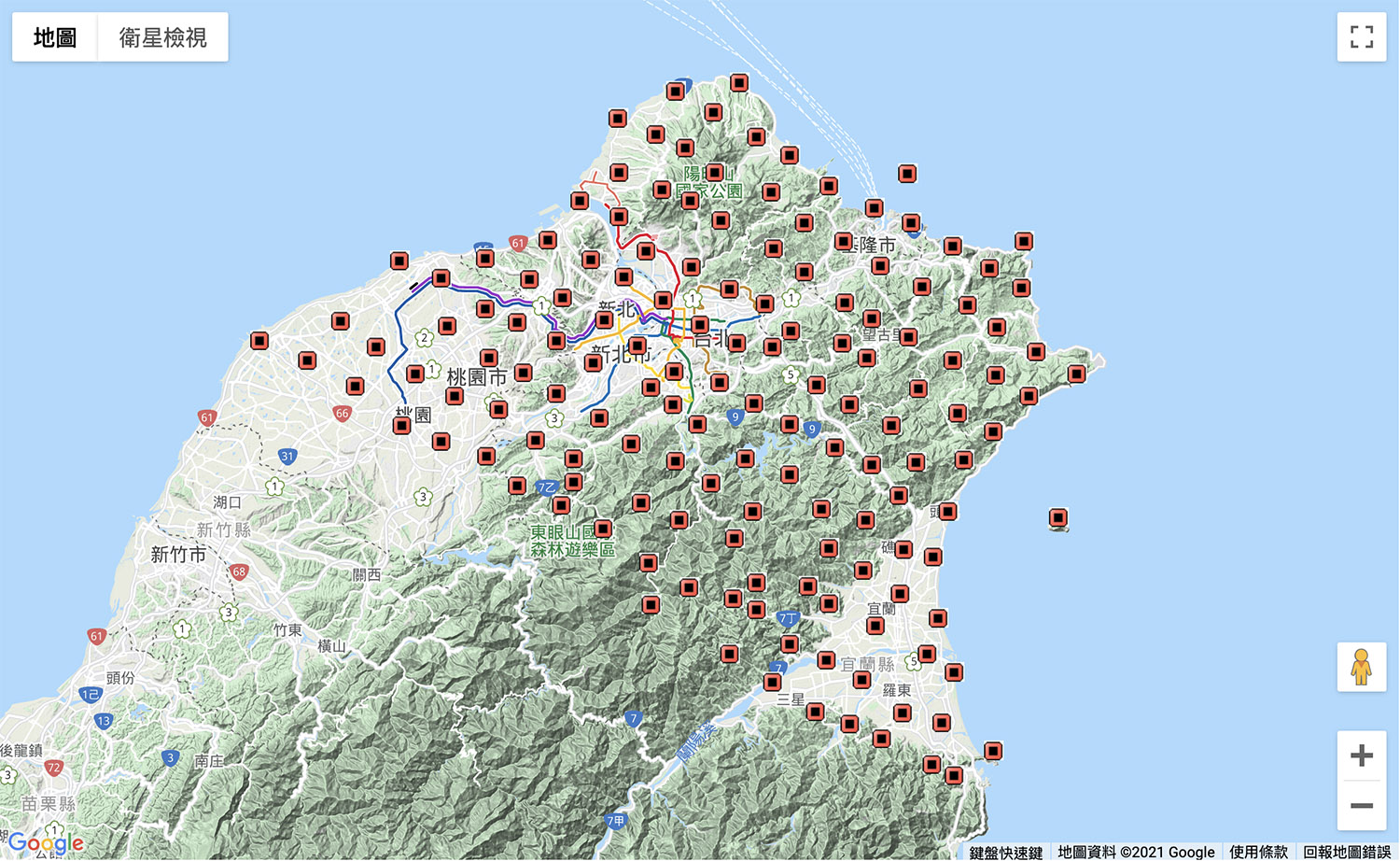

直到 2016 年,中央研究院林正洪研究員成功找到了大屯火山的岩漿庫,並證實為活火山後,臺灣才開始大力推動進一步的研究計畫,在北部地區逐步設置超高密度的寬頻觀測網——臺灣陣列(Formosa Array ),探索這位危險鄰居的秘密。

臺灣陣列的地震測站有多密?從 2018 年開始,每間隔 5 公里,研究人員就會設立一個地震測站,站點橫跨山區,目前在臺灣北部設立了相當均勻的測站分布。

無論是遠方的地震,還是臺灣的地震,我全都要!

有了技術,又有了密集的測站,摩拳擦掌的地球科學家,終於可以來一窺岩漿庫的秘密了。

黃信樺學成歸國後,受到了計畫主持人林正洪的邀請,帶著黃石公園的研究經驗,正式加入了大屯山岩漿庫的研究中,他藉由臺灣陣列取得了遠震震波資料(teleseismic data),並利用氣象局與中研院原有的地震觀測網獲取近震震波資料(local earthquake data),最終為臺灣地球科學界描繪出了大屯火山群岩漿庫的模樣:一個牛奶罐。

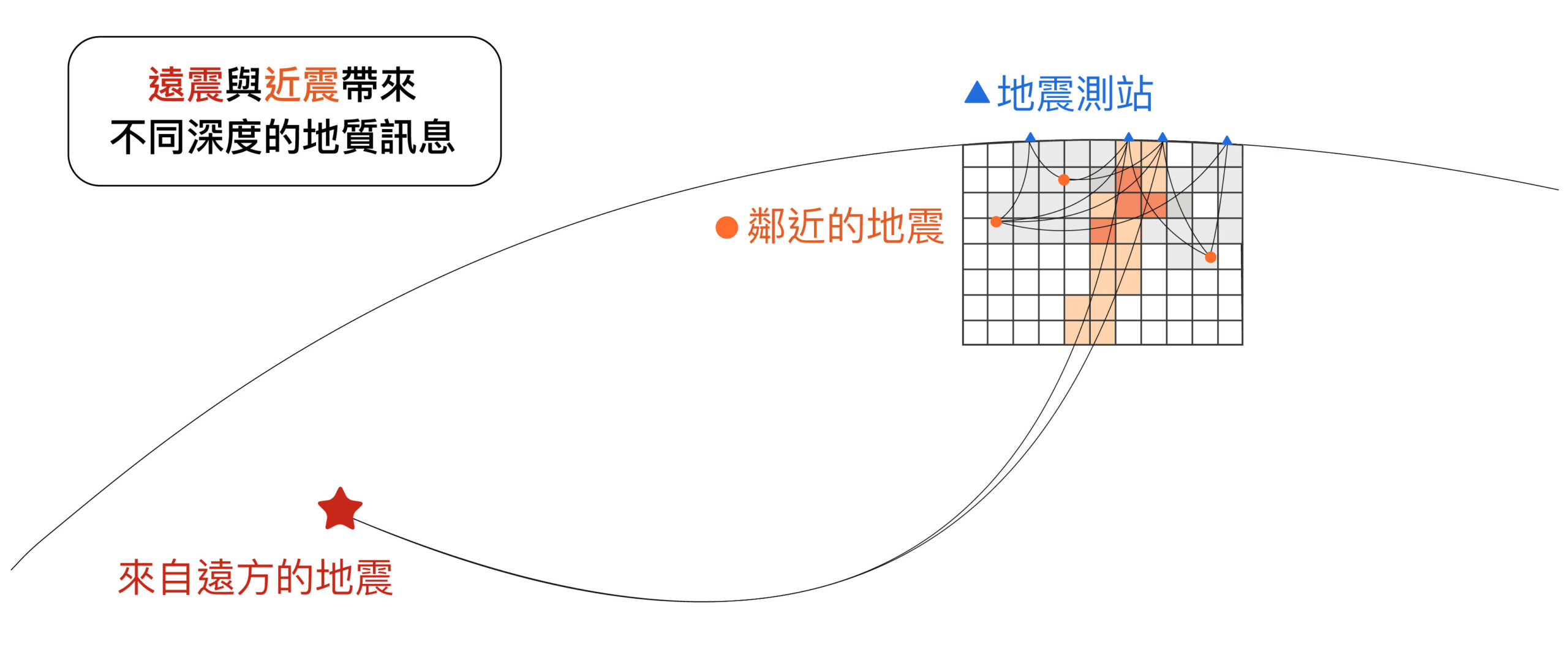

為什麼要特別同時使用來自遠方的「遠震」和附近的「近震」資料呢?事實上,這跟解析度也脫不了關係!

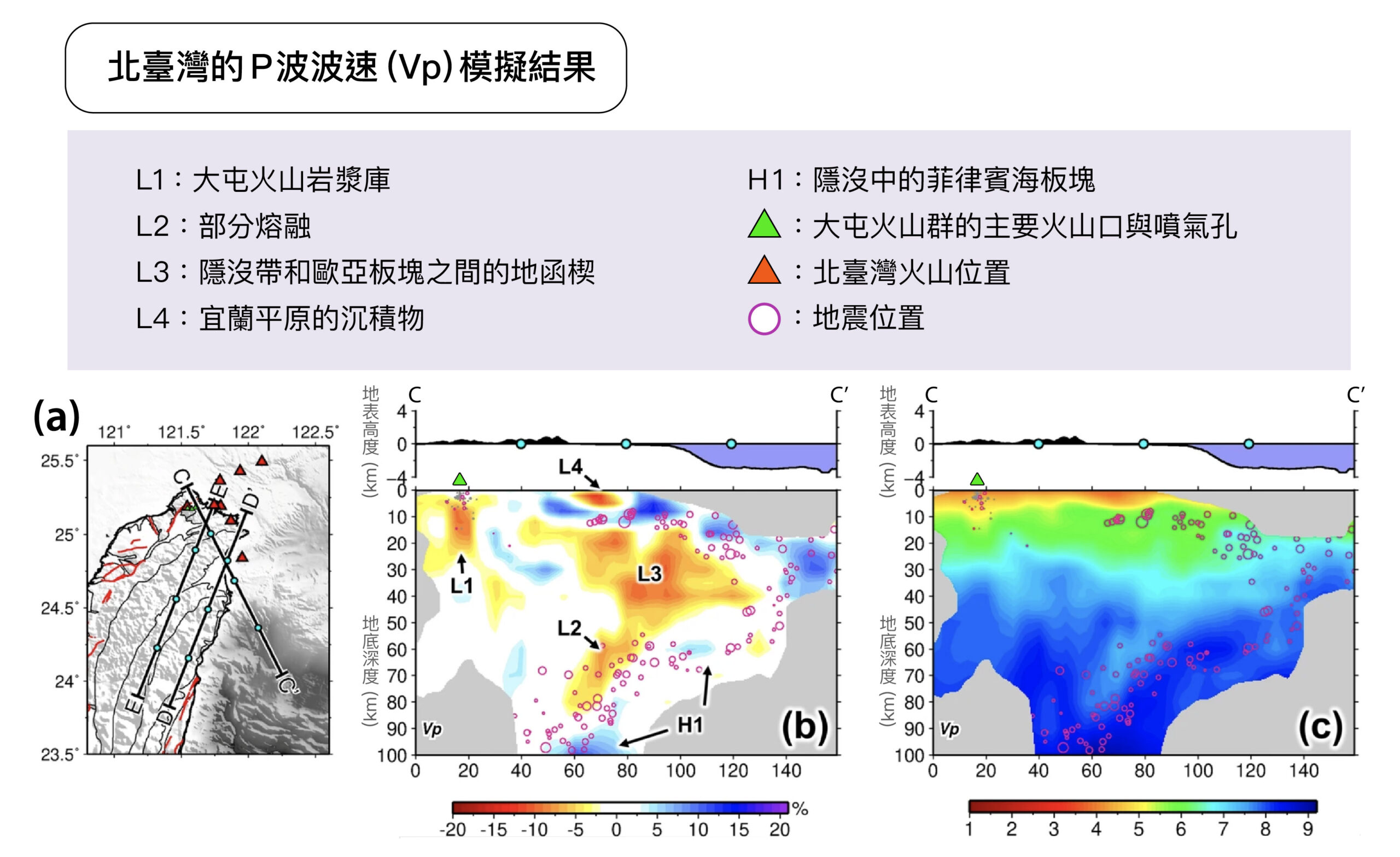

從圖中我們可以發現,地震波在地球內部傳遞的路徑是弧線,其中近震的地震波只會經過比較淺層的地底構造(灰色),反之,若使用遠震震波,就會帶來地球深部的訊息(淺橘色),並再次加強淺部的資訊(深橘色)。

因此,如果地球科學家有辦法同時使用遠震、近震的資料來推算的話,就可以讓整體圖像的解析範圍延展到更深處,解析度也更上一層樓!

看圖說故事的功力,取決於你對這塊土地的了解

費盡千辛萬苦,有了技術、有了工具和震波資料後,地球科學家終於得到了地底「掃瞄圖」,但這一場大屯山岩漿庫探索之旅,仍然還沒有停歇!

比如說,當我們拿到一張涵蓋整張嘴巴的全口 X 光照片,一般人只看得懂黑色是軟組織、白色是硬組織,並猜測出骨頭和牙齒的位置。然而,對一位經過 6 年訓練、擁有專業醫學知識的牙醫師而言,卻可以一眼看出你的蛀牙、發炎、阻生齒、牙周病等等資訊。

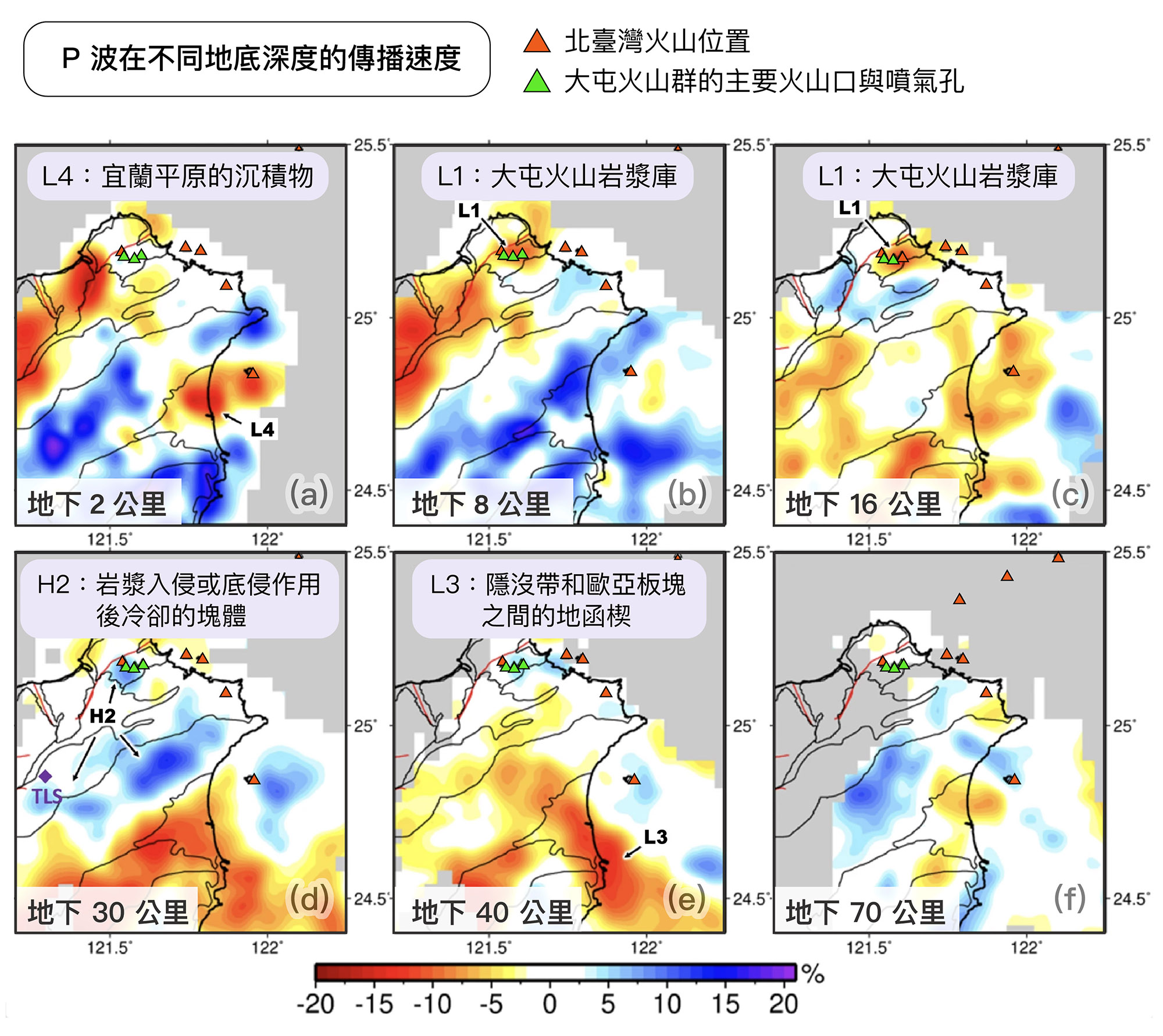

震波層析成像也是如此!以上面這張論文中的圖片為例,P 波速度較低的紅色,代表該區的地質構造比較「軟」,反之波速高的藍色則為較「硬」的區域。

但,這到底代表什麼意思?啊岩漿庫又在哪裡?此時,地球科學家者對這塊土地的了解和專業知識,就派上用場了!

以 2 公里深為例(上圖 a),可以看到大面積的紅色、藍色對比,其中藍色代表中央山脈,也就是很硬的變質岩;而紅色是西部麓山帶,屬於較軟的沉積岩,並包含林口臺地(很厚的紅土層)、臺北盆地(沉積物)等明顯的地質構造特徵;東方小塊的紅色,則代表宜蘭平原的沉積物。

承上,圖 a 大屯火山群的位置為白色,沒有明顯特徵;然而到了 8 公里深(圖 b)和 16 公里深(圖 c)時,黃信樺卻發現,大屯火山群底下從白色變成紅橘色。

火山下方突然出現一塊軟軟的紅橘色,P 波的速度甚至降低到 19% 這麼多,這意味著什麼?主要有兩種可能:含水,或是有岩漿。然而,地底 8 公里深的壓力過大,地下水較難以滲透,「含水」這個理由並不可行,因此,黃信樺結合了地球化學、地質學的研究和數據後,認為目前最合理的解釋是:它就是大屯火山群的岩漿庫!

這個岩漿牛奶罐,究竟從何而來?

找到岩漿庫的位置後,黃信樺開始思索,這一個體積約 600 萬立方公里的岩漿庫從哪裡來?透過震波反演出的圖像中,我們也可以窺得一絲的線索。

關於「岩漿」的由來,我們第一個想到的,或許就是因為板塊隱沒、部分熔融產生的岩漿。

而在上圖(b)中,我們可以從紫色的小圓圈的分布看出菲律賓板塊隱沒產生的地震帶,以及隱沒後出現的部分熔融區(紅橘色的 L2)。

然而黃信樺卻發現,在大屯火山岩漿庫(紅橘色的 L1)、板塊隱沒產生的部分熔融(紅橘色的 L2)之間,有著一大段很遠的距離,也沒有出現相連的通道,因此,黃信樺猜測,大屯火山岩漿庫應該與板塊隱沒帶沒有直接的關係。

不是板塊隱沒,那會是什麼呢?另外一種可能,就是後碰撞時期的弧後張裂。

目前臺灣東北部的地震,大多都是來自琉球島弧後方沖繩海槽(Okinawa Trough)的張裂環境,根據論文的反演結果,黃信樺也認為,大屯火山群、基隆火山群等北部火山,比較有可能是由此機制而生。

但請大家注意,以上對於大屯火山岩漿庫的成因的討論,僅僅還在「推論」的程度,我們尚且無法證實大屯火山就是由此而來,未來仍然需要更多相關研究的佐證。

「所以,它就像一個裝滿岩漿的牛奶罐嗎?」

大錯特錯啊!雖然前文都將這個岩漿庫形容像牛奶罐一樣,然而,如果你覺得它是一個裝了滿滿液體岩漿的牛奶罐,那可就不對了。

黃信樺笑著說,「如果它真的是一個空空的牛奶罐,我馬上就會搬家!不騙你啦!」。

事實上,岩漿庫更像是一個海綿,一個有孔隙、吸附著岩漿的海綿

海綿的孔隙率有多少、岩漿的性質是什麼、地震波會降多少速,都可以透過地震和地質資料算出來,例如論文中的「P 波波速下降 19%」,就是從已知的安山岩數據相互推論而來。

此外,雖然論文結果看起來是一個牛奶罐的形狀,但事實上圓柱狀的岩漿庫並不常見,反之,大部分的岩漿庫都和黃石公園一樣,是屬於扁平狀的,因此黃信樺認為背後可能仍然有解析度的問題。

這次黃信樺是用最容易取得、最精準的 P 波來反演,未來他可能就會用 S 波、雷利波、洛夫波等震波資料來彼此檢驗,找出更精確的岩漿庫訊息。

從「岩漿庫變淺 22 公里」,一窺大屯火山的研究展望

在 2016 年林正洪「起死回生」的大屯火山研究中,乃是透過兩個近震資料,保守的推算出岩漿庫的位置落在 30 公里深左右,這一次,黃信樺透過解析度更高的反演結果,推斷出岩漿庫的深度其實只有 8 公里。

五年內,岩漿庫的深度從 30 公里變成 8 公里,雖然變淺了很多,但黃信樺表示,一般火山岩漿庫的深度大都落在 5~15 公里之間,大屯火山的 8~20 公里其實已經相對比較深了。那些很活躍的、頻繁噴氣的火山岩漿庫,深度甚至只有 3~5 公里,例如黃石公園就在 4~12 公里的位置。因此,我們並不需要因為這 22 公里的差距而感到焦慮或慌張。

話雖如此,我們仍須正視大屯火山這個距離臺北 101 不到 20 公里的活火山,畢竟大臺北地區的居民數量超過 700 萬,旁邊甚至還有兩座核電廠,面對這一位風險不明的火山鄰居,我們絕對不能視而不見。

今年(2021 年)八月初,有一篇發表在《自然通訊》(Nature Communications)的評論指出,過去以來,人們都只關注那些大規模的火山噴發,卻忽視了即使是小規模的火山噴發,也有嚴重危害全球經濟的風險,並把臺灣大屯火山列入全世界 7 個最關鍵的要點之中。

評論的作者表示,臺灣是台積電(TSMC)的所在地,而台積電負責供應全球高達 90% 最先進的晶片和節點,也是全世界技術與汽車行業的主要供應商,一旦大屯火山爆發,嚴重的火山灰和沉積物將會破壞全球的科技業與金融市場,帶來驚人且可怕的連鎖反應。

面對大屯火山的眾多未解之謎與潛在風險,黃信樺認為,震波層析成像只能給我們空間的資訊,既然我們已經確認大屯火山底下擁有岩漿庫了,接下來,科學家必須更進一步認識這位熟悉又陌生的朋友,像是岩漿庫的特性、火山的定年、噴發週期、模擬噴發形式,甚至是防災的疏散方案與宣導,都是我們需要努力的未來。

延伸閱讀:

- 古國廷(2019)。〈大屯火山群不可怕,可怕來自不懂它 — 專訪林正洪〉,《研之有物》。

- Huang, H. H., Lin, F. C., Schmandt, B., Farrell, J., Smith, R. B., & Tsai, V. C. (2015). The Yellowstone magmatic system from the mantle plume to the upper crust. Science, 348(6236), 773-776.

- Huang, H. H., Wu, E. S., Lin, C. H., Ko, J. T., Shih, M. H., & Koulakov, I. (2021). Unveiling Tatun volcanic plumbing structure induced by post-collisional extension of Taiwan mountain belt. Scientific reports, 11(1), 1-10.

- Lin, C. H. (2016). Evidence for a magma reservoir beneath the Taipei metropolis of Taiwan from both S-wave shadows and P-wave delays. Scientific reports, 6(1), 1-9.

- Mani, L., Tzachor, A., & Cole, P. (2021). Global catastrophic risk from lower magnitude volcanic eruptions. Nature Communications, 12(1), 1-5.